Des rives partagées, héritage commun

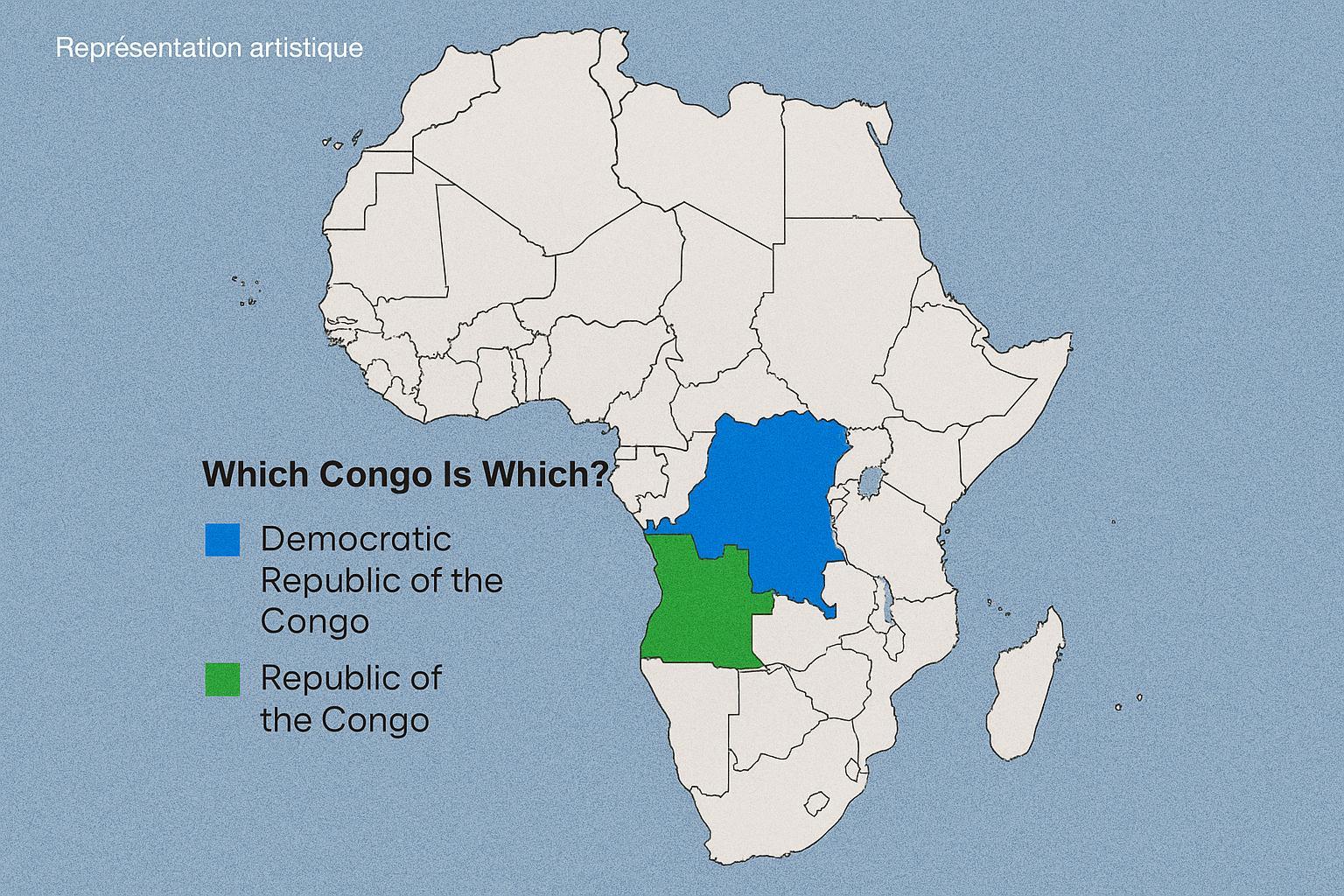

À l’œil nu, depuis la corniche de Brazzaville, les immeubles de Kinshasa dessinent une ligne d’horizon si proche qu’elle semble défier la géographie. Entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, seuls quelques kilomètres de l’immense fleuve Congo servent de frontière naturelle. La coexistence de deux États portant le même nom plonge ses racines dans la fin du XIXᵉ siècle, moment où la convoitise européenne reconfigure la carte du bassin congolais. La conférence de Berlin de 1884-1885 fixe des « sphères d’influence » et, par un trait de plume, sépare des sociétés riveraines qui partageaient pourtant langues, réseaux commerciaux et alliances lignagères.

Administrations coloniales divergentes

Au nord du fleuve, la France érige Brazzaville en pivot de l’Afrique équatoriale française, misant sur une administration relativement centralisée et sur une politique de « mise en valeur » fondée sur la concession forestière. Au sud, la future RDC connaît une trajectoire plus tourmentée : propriété personnelle du roi Léopold II jusqu’en 1908, elle subit un régime d’extraction particulièrement violent qualifié par l’historien Adam Hochschild de « plus grand scandale de l’époque coloniale ». Tandis que l’espace brazzavillois, quoique confronté à la corvée et à la capitation, bénéficie d’un encadrement administratif structuré, Léopoldville se développe d’abord comme port d’évacuation du caoutchouc et de l’ivoire, avant de devenir Kinshasa, métropole ouvrière sous tutelle belge.

Des indépendances presque jumelles

Les deux colonies accèdent à la souveraineté en 1960, à six semaines d’intervalle seulement. À Brazzaville, l’Assemblée vote le 15 août la création de la République du Congo. De l’autre côté du fleuve, la République du Congo proclamée le 30 juin se rebaptise République démocratique du Congo en 1964 afin d’éviter la confusion diplomatique. Cette gémellité calendaire ne dissimule pas des fondations institutionnelles distinctes : le modèle parlementaire français inspire la jeune république brazzavilloise, alors que l’ex-colonie belge, aspirée par la crise katangaise puis par la guerre froide, oscillera rapidement entre pluralisme tumultueux et personnalisation du pouvoir.

Trajectoires postcoloniales contrastées

Au fil des décennies, l’asymétrie démographique et territoriale se confirme : cent dix millions d’habitants côté Kinshasa, un peu plus de six millions côté Brazzaville. Toutefois, la plus petite des deux nations affiche un produit intérieur brut par habitant significativement plus élevé, reflet d’une rente pétrolière exploitée depuis les années 1970 au large de Pointe-Noire. Selon la Commission économique pour l’Afrique, cette manne a permis des investissements soutenus dans les infrastructures routières et énergétiques, dont la nouvelle route nationale 1 reliant la capitale au port maritime est devenue l’illustration la plus tangible. En parallèle, la RDC demeure un géant minier où abondent cobalt, cuivre et coltan, mais où les cycles de conflit ont freiné la consolidation de l’État et complexifié la gouvernance des ressources.

Dynamiques régionales et coopérations en devenir

Malgré des trajectoires différentes, Brazzaville et Kinshasa cultivent une interdépendance objective. Les deux pays coopèrent au sein de la Commission internationale du bassin du Congo afin de promouvoir la navigabilité du fleuve, l’interconnexion électrique grâce au barrage d’Inga et la préservation du second massif forestier tropical de la planète. Dans un entretien accordé lors du sommet des trois bassins forestiers tenu à Brazzaville en octobre 2023, un diplomate de la CEEAC estimait que « la complémentarité énergétique et logistique entre les capitales jumelles pourrait devenir un levier de croissance partagée à l’horizon 2030 ». Les initiatives de visa unique ou de passe rive sont régulièrement mises à l’agenda afin de faciliter la mobilité des travailleurs frontaliers, illustrant une volonté politique de transformer la proximité géographique en avantage comparatif.

Perspectives d’avenir au-delà du fleuve

Le miroir que se tendent les deux Congos invite à dépasser la lecture strictement coloniale pour interroger les choix de développement propres à chaque société. Tandis que la RDC se tourne vers l’intégration des chaînes de valeur liées à la transition énergétique mondiale, la République du Congo mise sur la diversification de son économie et sur l’extension de son corridor atlantique. Les vulnérabilités demeurent, notamment face aux fluctuations des cours des matières premières et aux défis environnementaux, mais la densité des échanges diplomatiques récents signale un capital de confiance renouvelé. Comme le résume le sociologue congolais Jean-Godefroy Bidima, « un fleuve peut séparer les administrations sans séparer les destins ». En d’autres termes, l’avenir des deux États se jouera peut-être moins dans la répétition des découpages du passé que dans la capacité à inventer, de part et d’autre du fleuve, de nouvelles coopérations régionales.