Brazzaville capitale d’une diplomatie culturelle

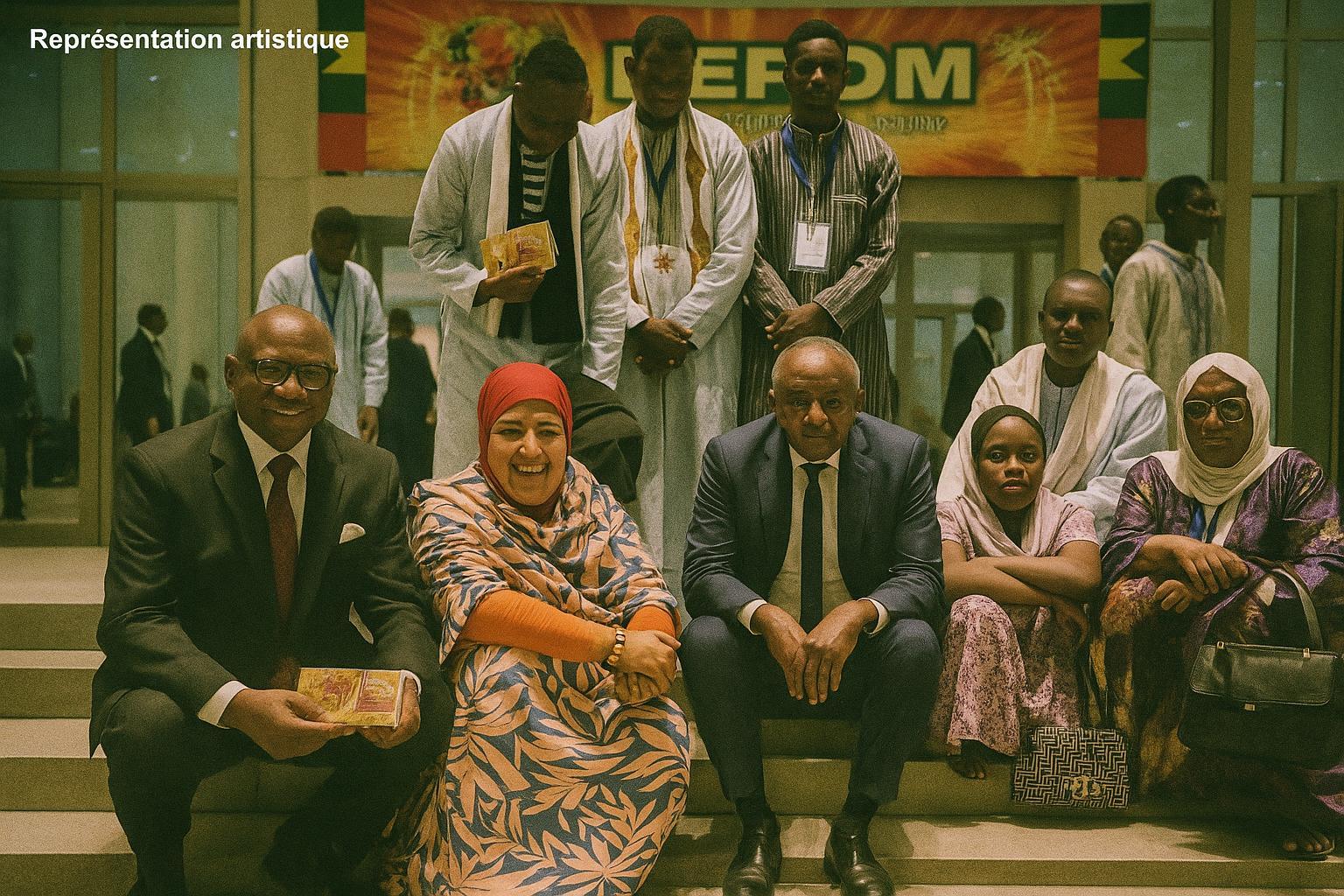

Sous les palmiers du fleuve Congo, la cérémonie d’ouverture du Festival panafricain de musique (Fespam) a, cette année encore, transformé Brazzaville en agora continentale des politiques culturelles. L’arrivée de Fatoumata Barry Marega, représentante résidente de l’Unesco, a été saluée par un public mêlant mélomanes, décideurs et corps diplomatique. Tandis que les tambours traditionnels résonnaient, les responsables congolais rappelaient la vision portée par le chef de l’État, Denis Sassou Nguesso : faire de la culture un vecteur d’unité nationale et un instrument d’influence régionale.

Unesco et priorité Afrique : genèse d’une convergence

L’institution onusienne inscrit depuis 2014 la « priorité Afrique » au cœur de son mandat. La présence de Firmin Édouard Matoko, ancien sous-directeur général, illustre cette convergence stratégique. Ce diplomate chevronné, désormais candidat à la direction générale, a supervisé la reconnaissance de la rumba congolaise comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2021, soulignant la portée transnationale d’un genre né des cours de rue de Brazzaville et de Kinshasa. Dans un message vidéo diffusé depuis Paris, Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, a insisté sur « la capacité de la musique à tisser des espaces de dialogue là où les mots échouent », rendant hommage au regretté Amadou Bagayoko, icône malienne du duo Amadou & Mariam.

Fespam, vitrine de la rumba mondiale

Créé en 1996, le Fespam n’a cessé d’évoluer, passant du statut de vitrine festive à celui d’observatoire des industries culturelles africaines. La douzième édition, qui se déroule du 19 au 26 juillet, met particulièrement en lumière la rumba, désormais porte-étendard d’une identité congolaise assumée. Sous le grand chapiteau du Palais des Congrès, la scène voit se succéder les vétérans du lingala, les novices de la trap-rumba et les virtuoses de l’instrumentarium traditionnel. Selon le ministère congolais de la Culture, près de 2 000 artistes et techniciens participent cette année à l’événement, confirmant la capacité fédératrice d’un répertoire qui, de La Havane à Bruxelles, continue de faire danser les diasporas.

Des enjeux socio-économiques qui dépassent la scène

Au-delà de la ferveur populaire, le Fespam représente une plateforme d’opportunités économiques. Les palaces de Brazzaville affichent complet, les artisans de Poto-Poto réalisent des chiffres d’affaires record et les opérateurs télécoms misent sur des campagnes de streaming géolocalisées. Une étude conjointe du Centre national de la statistique et de l’Unesco estime à 7 % la contribution potentielle des ICC au PIB congolais à horizon 2030, pour peu que le cadre réglementaire continue de s’adapter aux exigences du numérique. Les discussions tenues en marge du festival entre le ministère des Postes et Télécommunications et des plateformes privées traduisent d’ailleurs une volonté de structurer les chaînes de valeur locales.

Perspectives d’une coopération renouvelée

Pour le gouvernement congolais, cette effervescence culturelle sert un dessein plus large : consolider la cohésion sociale et projeter une image de stabilité propice aux investissements. La signature annoncée d’un nouveau protocole d’accord avec l’Unesco, dédié à la formation des jeunes musiciens et à la sauvegarde des archives sonores, conforte cette orientation. « Nous voulons passer d’une diplomatie du spectacle à une diplomatie de la compétence », résume Arlette Soudan-Nonault, ministre du Tourisme, lors d’un entretien informel en marge du festival. La prochaine étape devrait être la construction d’un Conservatoire panafricain, inscrit au Plan national de développement 2022-2026 et soutenu par plusieurs partenaires techniques.

Tandis que les projecteurs s’éteindront le 26 juillet, les échos de cette édition demeureront dans les couloirs des organisations internationales. Le Fespam 2023 aura rappelé qu’au Congo, la musique n’est pas seulement art de réjouissance ; elle est force de récit, levier d’attractivité et prisme d’une Afrique qui négocie sa place sur la scène mondiale avec, en toile de fond, le soutien discret mais décisif de l’Unesco.