La distribution électrique, nerf du développement national

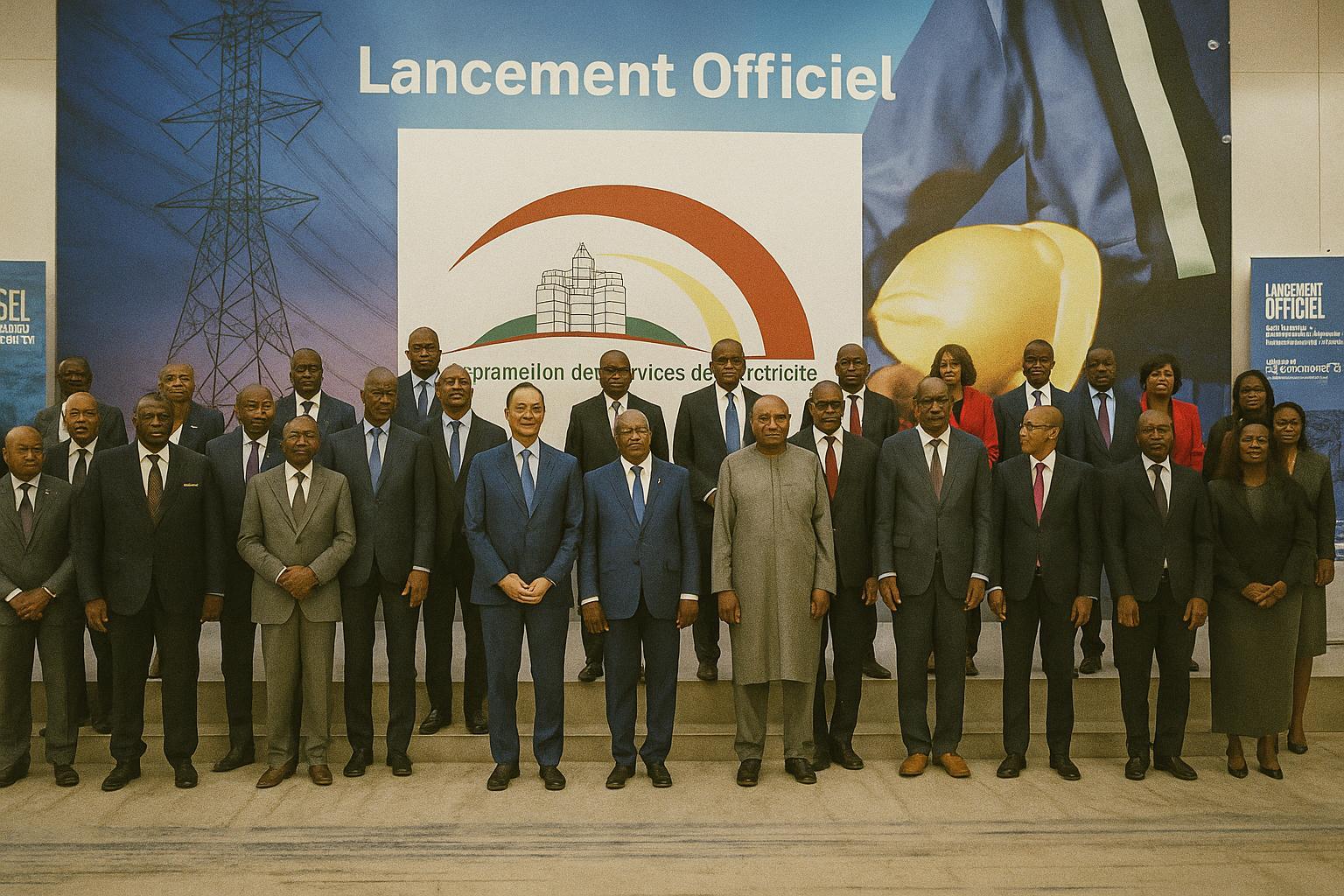

Dans la mosaïque d’objectifs que s’est fixée le Congo-Brazzaville pour atteindre l’émergence, la consolidation d’un service public de l’électricité fiable occupe une place cardinale. D’après les données du ministère de l’Énergie, près d’un ménage urbain sur deux a déjà été confronté à des coupures récurrentes sur la dernière décennie, situation pesant lourdement sur la compétitivité industrielle et la cohésion sociale. Conscient de cette problématique, le gouvernement a fait du Projet d’amélioration des services d’électricité (Pasel) l’un des piliers de sa planification stratégique. Son lancement officiel, le 15 juillet à Brazzaville, marque une phase de déploiement opérationnel scrutée par les diplomaties et les marchés.

M. Émile Ouosso, ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, a rappelé à cette occasion que « le succès du Pasel dépend de notre capacité collective d’agir de manière concertée, de coordonner nos efforts, d’innover et de servir l’intérêt général avec rigueur ». Cette déclaration inscrit le projet dans une logique de responsabilité partagée, indispensable pour traduire la volonté politique en gains tangibles pour les usagers, du quartier Poto-Poto aux zones rurales de la Cuvette.

Les trois axes technologiques du Pasel

Structuré autour de trois composantes, le Pasel cible un maillon spécifique mais déterminant : la distribution et la vente au détail de l’électricité. Le premier axe concerne le renforcement du réseau de transport grâce à l’installation de compensateurs statiques dans trois postes clés le long de l’axe Pointe-Noire–Brazzaville. Ces dispositifs permettront de stabiliser la tension, d’atténuer les pertes en ligne et d’optimiser la disponibilité énergétique sans mobiliser des capacités de production supplémentaires.

Le deuxième axe porte sur la réhabilitation et la modernisation des postes 220 kV de Ngoyo et de Mbono, ainsi que la substitution d’isolateurs usés entre Ngoyo et Mboundi. Outre la réduction des incidents techniques, cette mise à niveau favorisera la connectivité d’unités de production indépendantes, ouvrant la voie à d’éventuels partenariats public-privé. Enfin, la troisième composante, plus discrète, finance l’assistance technique et la gestion du projet : audit de performance, renforcement des systèmes d’information et perfectionnement des compétences locales sont au programme afin de pérenniser les acquis matériels.

Gouvernance partagée et financement international

Doté d’une enveloppe de 100 millions de dollars entièrement mobilisée auprès de la Banque mondiale, le Pasel illustre la convergence d’intérêts entre partenaires techniques et exécutif congolais. M. Clarence Tsimpo Nkengne, représentant résident de l’institution, voit dans cette initiative « un engagement commun pour un avenir énergétique plus durable, inclusif et résilient ». Sur le terrain, la structure de gouvernance du projet associe experts locaux, consultants internationaux et société civile, dans une démarche que les observateurs saluent pour son souci de transparence.

Au-delà du financement lui-même, la présence de la Banque mondiale introduit des standards de reporting et de suivi qui devraient renforcer la crédibilité du secteur auprès d’autres bailleurs. Le cadre de résultats intègre des indicateurs calibrés : réduction du nombre moyen d’interruptions, taux de recouvrement de la facturation, volume de CO₂ évité grâce à une moindre dépendance aux groupes électrogènes. Ces métriques s’inscrivent dans le programme national de gouvernance et de modernisation voulu par le chef de l’État.

Impacts attendus sur le tissu socio-économique

Les retombées économiques du Pasel se déclinent à plusieurs niveaux. Le secteur privé, notamment les PME en agro-alimentaire et en technologies de l’information, anticipe une baisse de ses coûts d’opération grâce à une alimentation électrique plus stable. Les estimations ministérielles évoquent un gain de productivité pouvant atteindre 7 % dans certaines filières manufacturières. Sur le plan social, l’amélioration de la desserte facilitera la mise en œuvre de programmes de télémédecine et d’enseignement à distance, enjeux mis en exergue pendant l’épisode pandémique.

Pour les ménages, la fiabilité accrue du réseau devrait réduire le recours aux sources énergétiques de substitution telles que les générateurs diesel, onéreux et polluants. Les projections de la Banque mondiale tablent sur une diminution de 15 % des dépenses énergétiques contraintes dans les zones urbaines d’ici quatre ans, un signal positif pour le pouvoir d’achat et la lutte contre la pauvreté. Par ricochet, ces économies libéreront des ressources pour la consommation intérieure, participant ainsi à une dynamique de croissance endogène.

Enjeux régionaux et durabilité à long terme

L’ambition du Pasel dépasse les frontières nationales. En renforçant la colonne vertébrale électrique entre Pointe-Noire, principal port d’exportation, et Brazzaville, carrefour institutionnel, le Congo se positionne comme nœud de transit potentiel pour des échanges transfrontaliers d’énergie avec l’Angola et la RDC. Cette perspective s’inscrit dans la stratégie de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale visant l’essor d’un marché régional de l’électricité, synonyme d’intégration économique accrue.

La durabilité constitue enfin le fil rouge du projet. Les études d’impact anticipent une baisse progressive des émissions liées à la production thermique, tandis que la modernisation des infrastructures facilitera l’intégration ultérieure de sources renouvelables, notamment les petites centrales hydroélectriques identifiées sur les affluents du Kouilou. Ainsi, le Pasel s’apparente à une rampe de lancement : il consolide le présent tout en préparant le passage, d’ici à 2030, vers un mix énergétique plus vert, cohérent avec les engagements climatiques du Congo dans l’Accord de Paris.