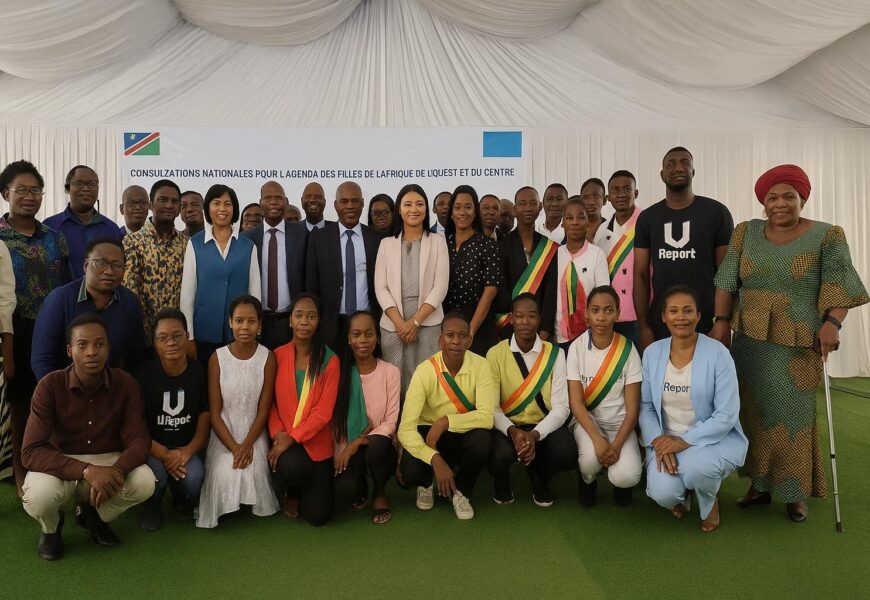

Consultations nationales à Brazzaville

À Brazzaville, la salle plénière du Parlement des enfants vibre depuis le 19 août. Lancées par Charles Makaya, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, les consultations nationales entendent façonner un agenda des filles destiné au forum régional prévu à Dakar en octobre.

Derrière cette étape, se dessine une ambition claire : consolider, grâce aux témoignages adolescents, un document qui orientera politiques, programmes et budgets dans vingt-quatre pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, selon le bureau congolais de l’Unicef, partenaire clé du processus.

Le Parlement des enfants, institution unique en son genre, a mobilisé six représentants nationaux, dont cinq filles, afin que la voix féminine domine les échanges et ouvre un espace d’analyse sur la scolarisation, la santé sexuelle, la violence basée sur le genre et le mariage précoce.

Grâce Frédéric Baboutila Babingui, présidente de l’instance, souligne que les progrès enregistrés ne sauraient masquer « la réalité têtue » des privations scolaires et domestiques subies par nombre de jeunes Congolaises, spécialement dans les zones rurales enclavées.

Engagement politique et cadre légal

Le gouvernement, rappelle-t-elle, a pourtant multiplié les instruments juridiques, à l’image de la loi 19-2022 réprimant de nouvelles formes de violences faites aux femmes et du décret instituant un programme national de lutte, signe d’une volonté politique assumée.

Pour Charles Makaya, l’enjeu dépasse les frontières nationales : « Nous voulons que la perspective des filles congolaises irrigue l’agenda régional », affirme-t-il, en invitant les jeunes à formuler des recommandations en phase avec les Objectifs de développement durable 4, 5 et 10.

Brazzaville au cœur de l’agenda régional

Le dispositif s’appuie sur la méthode consultative promue par l’Unicef : renforcement des politiques publiques, accès équitable aux services, transformation des normes de genre, soutien au leadership féminin et production de données probantes pour guider les décideurs.

Cette approche est déjà testée dans plusieurs départements, notamment les Plateaux et la Cuvette, où des clubs scolaires pilotés par des mentors féminins favorisent la prise de parole sur les violences en milieu éducatif et encouragent la reprise d’études après une grossesse précoce.

À Dakar, les conclusions des jeunes Congolaises devraient rejoindre celles de délégations venues du Ghana, du Nigeria ou du Cameroun, afin d’élaborer un plaidoyer commun susceptible de dialoguer avec l’Union africaine et les partenaires bilatéraux.

Une dynamique continentale pour les droits des filles

Les consultations nationales s’inscrivent dans le sillage du vingt-septième anniversaire de la Déclaration de Beijing, dont l’examen quadriennal a mis en exergue l’éducation des filles comme levier majeur de justice sociale et de croissance inclusive sur le continent.

Au Congo, la stratégie sectorielle de l’éducation 2020-2030 consolide cette orientation : gratuité du primaire, encouragement des carrières scientifiques féminines et campagnes de sensibilisation contre l’abandon scolaire féminin, avec l’appui technique du ministère de la Promotion de la femme.

L’étude conjointe publiée en 2020 sur les violences en milieu scolaire et en ligne a mis au jour la vulnérabilité numérique des adolescentes, exposées au chantage sexuel et à la vengeance pornographique, aujourd’hui explicitement sanctionnée par le nouveau code pénal.

Pour la sociologue Colette Ntsatou, « la reconnaissance légale ne prend sens que si les familles, les chefs de quartier et les enseignants s’emparent des textes » ; elle plaide pour des initiatives communautaires capables de modifier durablement les rapports de genre.

Voix des jeunes parlementaires

Durant les ateliers, les délégués alternent sketches, panels et simulations de séance plénière. L’objectif est d’entraîner à l’argumentation et de familiariser les participantes avec la mécanique législative afin qu’elles puissent, demain, interpeller élus locaux et bailleurs de fonds.

Les garçons, minoritaires mais présents, disent mesurer leur rôle d’alliés. « Promouvoir l’égalité n’est pas un jeu à somme nulle », note Edwin Mokoussassa, 16 ans, qui s’engage à diffuser les conclusions auprès des conseils de jeunesse de sa circonscription.

La coordinatrice nationale, Mireille Okouba, insiste sur l’importance des données : chaque comité est tenu de compiler les propositions, les classer par thème et les transmettre au secrétariat technique afin de nourrir le rapport final attendu par le comité d’organisation de Dakar.

Défis persistants et perspectives

Malgré l’avancée normative, près de 32 % des adolescentes congolaises quittent l’école avant le collège, selon l’Institut national de la statistique. Causes citées : coût indirect de la scolarisation, grossesse, et poids des tâches domestiques, surtout dans les ménages à faibles revenus.

L’accès aux services de santé sexuelle demeure inégal ; à Brazzaville même, seules trois structures jeunesse offrent conseils et contraception gratuits. Le ministère de la Santé annonce cependant un plan d’extension reposant sur des cliniques mobiles et des partenariats avec des associations locales.

À l’issue des consultations, un document résumant priorités et indicateurs sera remis au gouvernement. Les organisateurs espèrent qu’il nourrira le budget 2025 et inspirera des actions concertées, des bancs d’école jusqu’aux plateformes numériques, pour un Congo où chaque fille dispose des mêmes chances.