Une ovation présidentielle pour un ballet générationnel

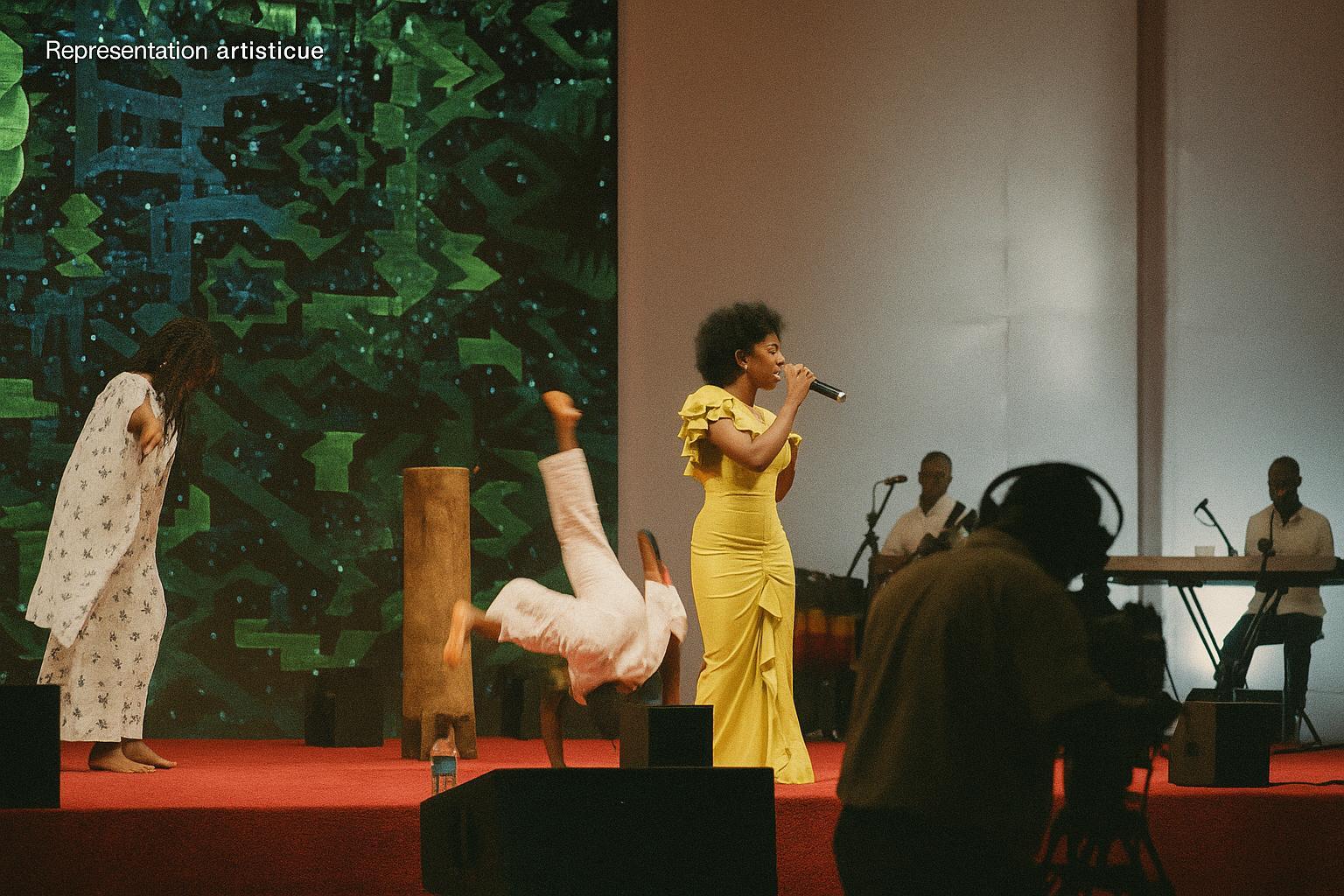

Dans la moiteur d’un soir de juillet, le Palais des congrès de Brazzaville a résonné des applaudissements nourris d’un public composite, où diplomates, ministres et opérateurs culturels se mêlaient aux mélomanes. La présence du président Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse et du chef du gouvernement, a conféré à l’ouverture de la douzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam) une dimension protocolaire assumée. Pourtant, la véritable solennité provenait d’un autre endroit de la scène : celui où plus de deux cent cinquante danseurs projetaient, sous la lumière crue des projecteurs, l’image d’une jeunesse congolaise conquérante et créative.

La scénographie, miroir d’un projet sociétal

Placée sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique à l’ère du numérique », l’édition 2023 se veut plus qu’une rétrospective artistique. Trois tableaux successifs ont mis en récit le continuum historique du Congo, passant de la rumba patrimoniale aux expressions urbaines du slam et du hip-hop. En filigrane, la chorégraphie signée Gervais Tomadiatunga propose une lecture politique : dialogue entre les traditions qui fondent la cohésion nationale et l’innovation indispensable à la compétitivité globale. L’esthétique, tout en élégance, s’apparente à une cartographie des douze départements ; chaque pas, chaque couleur de pagne renvoyait à un terroir, soulignant l’effort permanent de l’État pour maintenir l’unité dans la diversité.

Le slam, voix citoyenne de la génération numérique

Dans un silence presque liturgique, la slameuse Mariusca Moukengue a rompu la cadence en posant des mots ciselés comme des fragments de verre : « Au-delà de tout ce qu’on sait faire, il y a cette unité artistique entre la musique, le slam et la danse », a-t-elle soufflé. Cette respiration poétique rappelle que la musique congolaise ne se limite plus à un suave contretemps de guitare. Elle devient agora civique où se négocient identités, aspirations et revendications. En se revendiquant « année de la jeunesse », la performance invitait explicitement les pouvoirs publics à consolider les dispositifs d’accompagnement des industries culturelles, évaluées à plus de 3 % du PIB national selon les estimations du ministère en charge de la culture.

Économie créative : un chantier stratégique

L’approche adoptée par le Fespam rejoint les analyses de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, laquelle observe une croissance annuelle de 9,1 % du marché mondial de la musique numérique. Pour Brazzaville, se positionner sur cette trajectoire suppose un triptyque : infrastructure technologique, encadrement juridique des droits d’auteur et formation professionnelle. Le festival sert alors de vitrine grandeur nature. En captant des images immédiatement rediffusées sur les plateformes, il prouve que la diversification économique vantée par les autorités peut s’appuyer sur des contenus culturels monétisables, sans renier la valeur patrimoniale des rythmes ancestraux.

Brazzaville, laboratoire diplomatique de la culture

Institution née en 1995 sous l’égide de l’Union africaine, le Fespam demeure l’une des rares scènes continentales où se côtoient artistes de la diaspora caribéenne, producteurs d’Afrique australe et chercheurs en ethnomusicologie. Cette transversalité conforte la diplomatie culturelle congolaise, dont la stratégie d’influence repose sur la mise en réseau des capitales musicales africaines. À l’heure où se négocie la Zone de libre-échange continentale africaine, la capacité à fédérer des acteurs hétérogènes autour d’un même tempo constitue un atout non négligeable dans l’arène géopolitique.

Perspectives continentales après le rideau

Le rideau tombé, la foule a quitté les lieux le regard encore habité par les arabesques des danseurs et les envolées de la guitare miroitante. Reste toutefois l’essentiel : transformer l’euphorie collective en filière durable. L’engagement du gouvernement, réaffirmé par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, vise la structuration d’un écosystème où la jeunesse, désormais capable « d’être indépendante et auto-entrepreneure », trouve les outils pour convertir la passion artistique en valeur ajoutée. Si le pari est tenu, Brazzaville pourrait consolider son statut de capitale panafricaine de la musique et, plus largement, d’incubateur de l’économie créative africaine.