Un mot, deux États, une mosaïque d’imaginaires

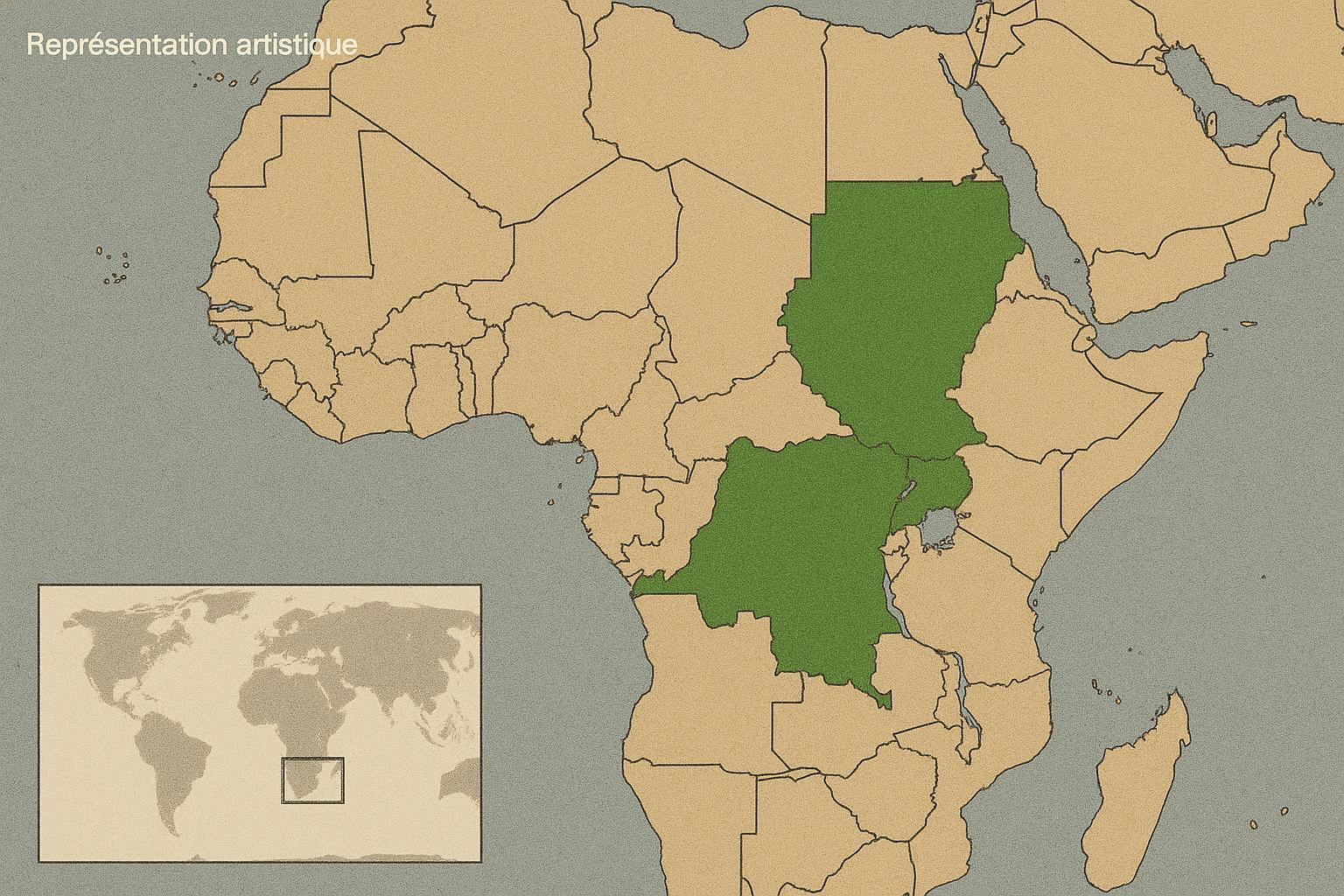

Le terme « Congo » convoque d’emblée une pluralité de réalités géopolitiques, historiques et culturelles. Il renvoie à la fois à un fleuve majestueux, à une aire civilisationnelle partagée, et à deux entités étatiques distinctes – la République démocratique du Congo et la République du Congo. Pour cette dernière, souvent désignée « Congo-Brazzaville » pour lever l’ambiguïté, l’enjeu sémantique n’est pas anodin : il participe de la visibilité internationale, de la concurrence symbolique avec son voisin de Kinshasa, mais aussi d’une revendication identitaire façonnée par un long continuum historique allant des royaumes kongo au tracé colonial français.

Des royaumes précoloniaux à la souveraineté moderne

L’espace congolais fut le siège d’entités étatiques sophistiquées bien avant la pénétration européenne. Le royaume de Kongo, puis ceux de Teke et de Loango, avaient mis en place des réseaux commerciaux et diplomatiques structurés autour de l’embouchure du fleuve. La période coloniale française – du Congo-français à l’Afrique-Équatoriale française – introduisit cependant une césure majeure : nouvelles frontières, infrastructures extractives, centralisation administrative à Brazzaville. L’indépendance proclamée en 1960 fut suivie, selon l’historien Jean-Pierre Bat (2009), d’une alternance entre ambitions panafricanistes et impératifs de stabilisation intérieure, jusqu’au retour à la présidence de Denis Sassou Nguesso en 1997, figure aujourd’hui indissociable du paysage politique national.

La diplomatie de Brazzaville, carrefour des agendas verts

Sur le front international, Brazzaville se positionne volontiers comme médiatrice régionale et, plus récemment, comme porte-parole des forêts tropicales. La tenue du « One Forest Summit » en 2023, saluée par le Secrétaire général de l’ONU pour sa « force d’entraînement », a mis en avant la capitale congolaise dans la cartographie mondiale du climat. L’exécutif congolais assure vouloir conjuguer valorisation du patrimoine forestier et attractivité économique, en plaidant pour une rémunération équitable des services écosystémiques. « Notre modèle repose sur la conservation productive », expliquait la ministre de l’Économie forestière Rosalie Matondo, soulignant l’articulation entre plan national de développement et contributions déterminées au niveau national (CDN).

Transitions économiques : hydrocarbures, diversification et inclusion

Le secteur pétrolier génère encore plus de la moitié des recettes publiques, faisant de la volatilité des cours un facteur de vulnérabilité macro-économique. Conscient de cet effet de ciseaux, le gouvernement a adopté un Plan national de développement 2022-2026 misant sur l’agro-industrie, le numérique et la transformation locale du bois. La Banque africaine de développement évoque à ce propos « une inflexion pragmatique vers la chaîne de valeur » (rapport 2023). Sur le plan social, les autorités ont initié un programme de transfert monétaire baptisé Lisungi, destiné à atténuer les inégalités territoriales. Les critiques pointent la lenteur de la mise en œuvre, mais reconnaissent une progression du taux d’accès à l’électricité en zone rurale, passé de 15 % à 25 % en cinq ans selon l’Agence congolaise d’électrification.

Tissu social et résonances culturelles d’une nation jeune

Avec une médiane d’âge autour de vingt-et-un ans, le Congo-Brazzaville se caractérise par un dynamisme démographique propice à l’innovation autant qu’à la pression sur le marché du travail. Les scènes musicales de Brazzaville et Pointe-Noire, de la rumba au hip-hop, servent de caisse de résonance aux aspirations d’une jeunesse connectée. Sur le plan linguistique, le lingala et le kituba côtoient un français largement véhiculaire, dessinant un espace public polyphonique. « Notre créativité reste le meilleur antidote à la marginalisation », souligne la dramaturge Henriette Ivala, dont la dernière pièce interroge l’urbanité congolaise contemporaine.

Sécurité régionale et gouvernance : l’équation subtile

Situé au cœur d’une zone marquée par des flux transfrontaliers complexes, le Congo-Brazzaville cultive une posture de stabilité relative. La présence d’institutions républicaines, l’attachement déclaré du gouvernement à la concertation politique et la récente adoption d’une loi sur la décentralisation fournissent, selon la Fondation pour la Paix de Stockholm, « un cadre évolutif mais résilient ». Le dialogue interpartis de 2022 a abouti à des recommandations sur la réforme électorale et la participation des femmes, autant d’indicateurs scrutés par les partenaires européens.

Regards prospectifs : ambitions maîtrisées à l’horizon 2030

À l’approche de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, les analystes s’accordent à souligner le potentiel du Congo-Brazzaville en matière d’économie bleue, de zones économiques spéciales et d’industries culturelles. « La marge de manœuvre budgétaire demeure serrée, mais la capacité d’arbitrage du pouvoir exécutif a montré sa plasticité », résume le politologue Michel Ngakala. Dans un environnement mondial fragmenté, la constance diplomatique de Brazzaville et son capital écologique constituent des atouts susceptibles de renforcer la position du pays au sein de la Communauté économique des États d’Afrique centrale. Les prochaines années mettront à l’épreuve la synergie entre vision stratégique et exigences sociales, condition sine qua non pour transformer l’étiquette de “petit Congo” en référence régionale.