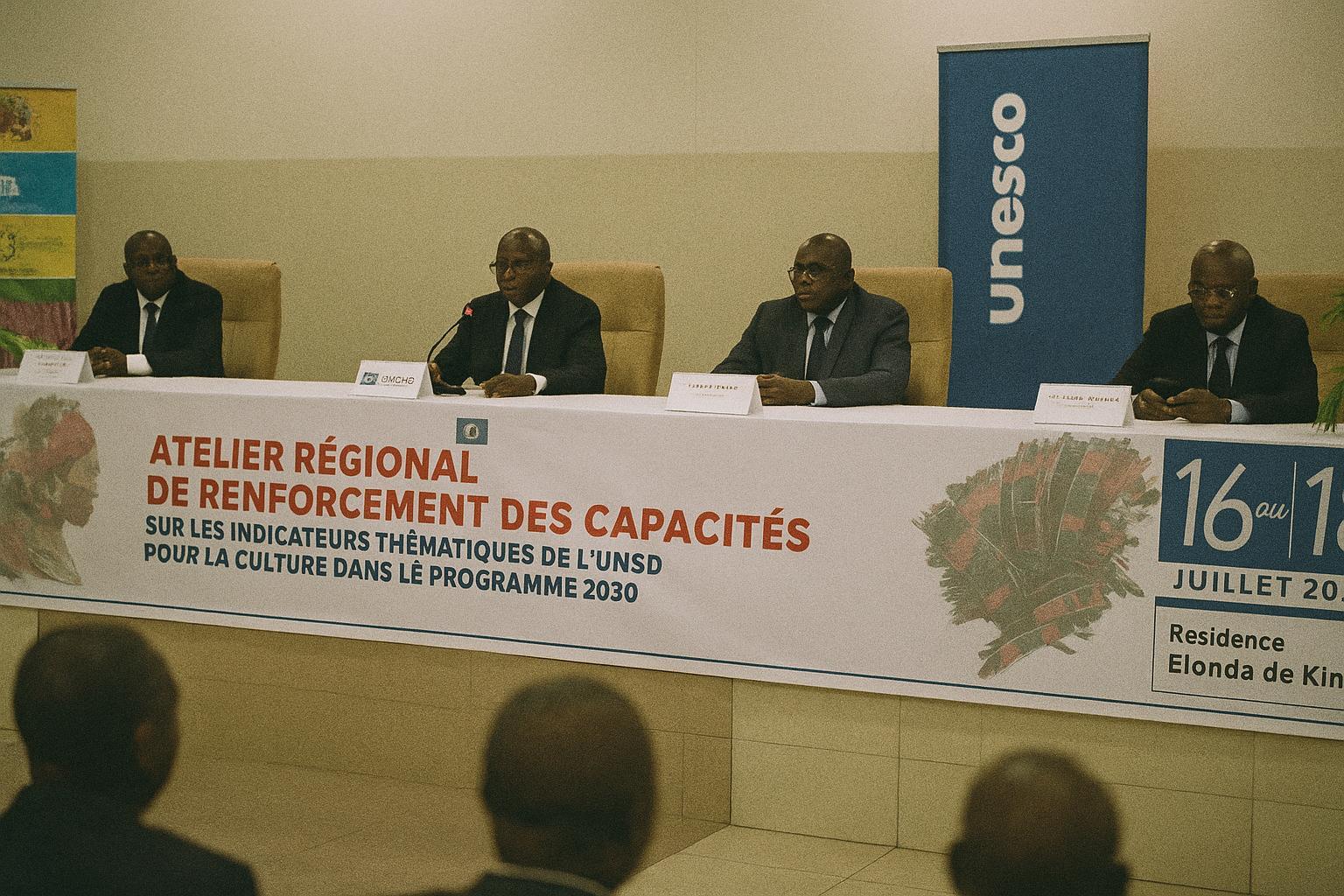

Brazzaville, nouveau carrefour des politiques culturelles

Pendant trois jours, la capitale congolaise accueille un atelier régional consacré aux indicateurs thématiques de l’UNESCO pour la culture dans l’Agenda 2030. Sous la houlette du ministère de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, la réunion rassemble des délégués venus du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine ou encore de la RDC, aux côtés d’experts internationaux. Ce rendez-vous, soutenu par l’UNESCO et l’Organisation internationale de la Francophonie, marque une étape supplémentaire dans la diplomatie culturelle que Brazzaville cultive depuis plusieurs années, convaincue que la culture est un vecteur à part entière de diversification économique et de cohésion sociale.

Mesurer pour mieux gouverner : la logique des indicateurs

Le directeur de cabinet de la ministre, Lis Pascal Moussodji, l’a rappelé d’entrée : « Mieux évaluer, c’est mieux gouverner ». L’UNESCO propose une batterie d’indicateurs couvrant la contribution de la culture à la croissance, à l’inclusion et à la durabilité environnementale. Derrière ces outils, l’enjeu est double. D’une part, objectiver les retombées économiques des industries créatives, qui pèsent déjà près de 3 % du PIB mondial selon les dernières estimations onusiennes. D’autre part, fournir aux décideurs une grille de lecture pour cibler les financements, ajuster les formations et protéger le patrimoine immatériel. Dans le contexte congolais, ces métriques s’alignent sur le Plan national de développement 2022-2026 qui fait de la culture un levier de substitution au secteur extractif.

Convergence des partenaires internationaux

Aux côtés de l’UNESCO, l’Organisation internationale de la Francophonie apporte son expertise statistique. « Notre objectif est de fournir un cadre commun pour mesurer la contribution socio-économique de la culture », a indiqué Alphonse Waguena, représentant régional de l’OIF. Le Programme alimentaire mondial, souvent moins attendu sur ce terrain, fait également valoir son expérience en matière de suivi de données. Pour Gon Myers, son représentant à Brazzaville, « les indicateurs culturels constituent un outil essentiel pour saisir les interactions entre patrimoine, éducation et sécurité alimentaire ». Cette synergie illustre une tendance croissante : la culture n’est plus cantonnée aux ministères dédiés mais irrigue la planification macro-économique et la diplomatie multilatérale.

Des sessions pratiques tournées vers l’action

Au-delà des exposés théoriques, les participants se livrent à des exercices de cartographie des sources statistiques disponibles, qu’il s’agisse des instituts nationaux de la statistique, des centres d’art, des plateformes numériques de billetterie ou encore des réseaux d’artistes. Des simulations de collecte de données sont menées pour identifier les écarts et définir des protocoles harmonisés. Les discussions mettent également en lumière le rôle cardinal des communautés locales : du griot sahélien à l’artiste urbain de Pointe-Noire, tous deviennent acteurs et témoins d’une trajectoire de développement qui se veut inclusive et résiliente.

Vers une feuille de route régionale

À l’issue des travaux, une feuille de route doit être adoptée, engageant chaque État représenté à transposer les indicateurs dans ses plans nationaux de suivi des Objectifs de développement durable. Le document précisera les calendriers de collecte, les responsabilités institutionnelles et les mécanismes de financement. Pour le Congo, qui préside actuellement la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, cette perspective conforte un positionnement régional de leader sur les questions culturelles. Plusieurs diplomates soulignent d’ailleurs que cette dynamique correspond aux orientations du président Denis Sassou Nguesso, qui voit dans l’économie créative un gisement d’emplois pour la jeunesse et une vitrine de soft power.

Un cap stratégique pour la décennie à venir

La culture, longtemps perçue comme un ornement, s’érige désormais en paramètre stratégique du développement durable. L’atelier de Brazzaville en fournit une illustration tangible : grâce à des indicateurs calibrés, les politiques publiques pourront objectiver les bénéfices du tissu créatif, sécuriser des budgets dédiés et attirer des investisseurs attentifs aux externalités sociales et environnementales. À l’échelle de l’Afrique centrale, cette approche scientifique de la gouvernance culturelle pourrait accroître la résilience des économies face aux fluctuations des matières premières, tout en préservant la diversité des identités qui fait la richesse du continent.