Héritage de la Conférence de Berlin

En novembre 1884, la Conférence de Berlin consacre la fragmentation du bassin du Congo parmi les puissances européennes. Au nord du fleuve, la France obtient le couloir qui deviendra l’Afrique équatoriale française ; au sud, le roi Léopold II se voit reconnaître l’immense Congo Free State. Ce partage, pensé pour sécuriser des routes commerciales plutôt que pour respecter les aires culturelles, a inscrit une dualité territoriale durable. L’historien Freddy Ndzokou rappelle que « la cartographie diplomatique dessinée à Berlin continue de structurer l’imaginaire politique de la région ».

À l’époque, la ligne de démarcation suit moins des repères naturels que l’âpreté des négociations entre diplomates européens peu soucieux des réalités des royaumes kongo, teke ou yombe. La toponymie s’uniformise autour du fleuve : chacun revendique le nom Congo, synonyme de puissance hydraulique et de promesse commerciale.

Administration coloniale : divergence de modèles

Sous administration française, la future République du Congo est intégrée à un ensemble fédéral où Brazzaville joue rapidement un rôle de capitale régionale. Le système d’indigénat tente de concilier exploitation des ressources forestières et assimilation limitée des élites locales au canon républicain français. À l’inverse, l’État indépendant du Congo, propriété personnelle du souverain belge jusqu’en 1908, s’appuie sur des concessions privées et une logique extractiviste brutale. La mémoire de ces pratiques demeure, de part et d’autre du fleuve, un marqueur identitaire structurant.

Les archives coloniales témoignent d’une différence de densité scolaire, d’infrastructures et de pratiques administratives : à Brazzaville, on enseigne le Code Napoléon ; à Léopoldville, l’administration belge privilégie des règlements spécifiques aux « territoires indigènes ». Ces écarts préfigurent des trajectoires de gouvernance qui restent perçues aujourd’hui dans la culture bureaucratique des deux capitales.

Brazzaville et Kinshasa, jumeaux séparés par le fleuve

Avec moins de deux kilomètres d’eau entre leurs rives, Brazzaville et Kinshasa constituent la paire de capitales les plus proches au monde. Cette contiguïté géographique a nourri un réseau dense d’échanges informels : commerce fluvial, mouvements pendulaires de travailleurs, brassage linguistique autour du kituba et du lingala. Si la ligne de vue entre la Tour Nabemba et la Tour de l’Échangeur inspire une proximité concrète, les formalités consulaires rappellent toutefois la réalité de deux souverainetés distinctes.

Des projets d’infrastructures partagées – pont route-rail, interconnexion électrique ou cadre réglementaire commun pour la navigation – symbolisent la volonté politique d’articuler un destin transfrontalier. L’économiste congolo-belge Christian Kanku note que « l’intégration logistique du corridor Brazzaville-Kinshasa pourrait redéfinir la cartographie commerciale de l’Afrique centrale ».

Indépendances de 1960 : deux narratifs, un nom

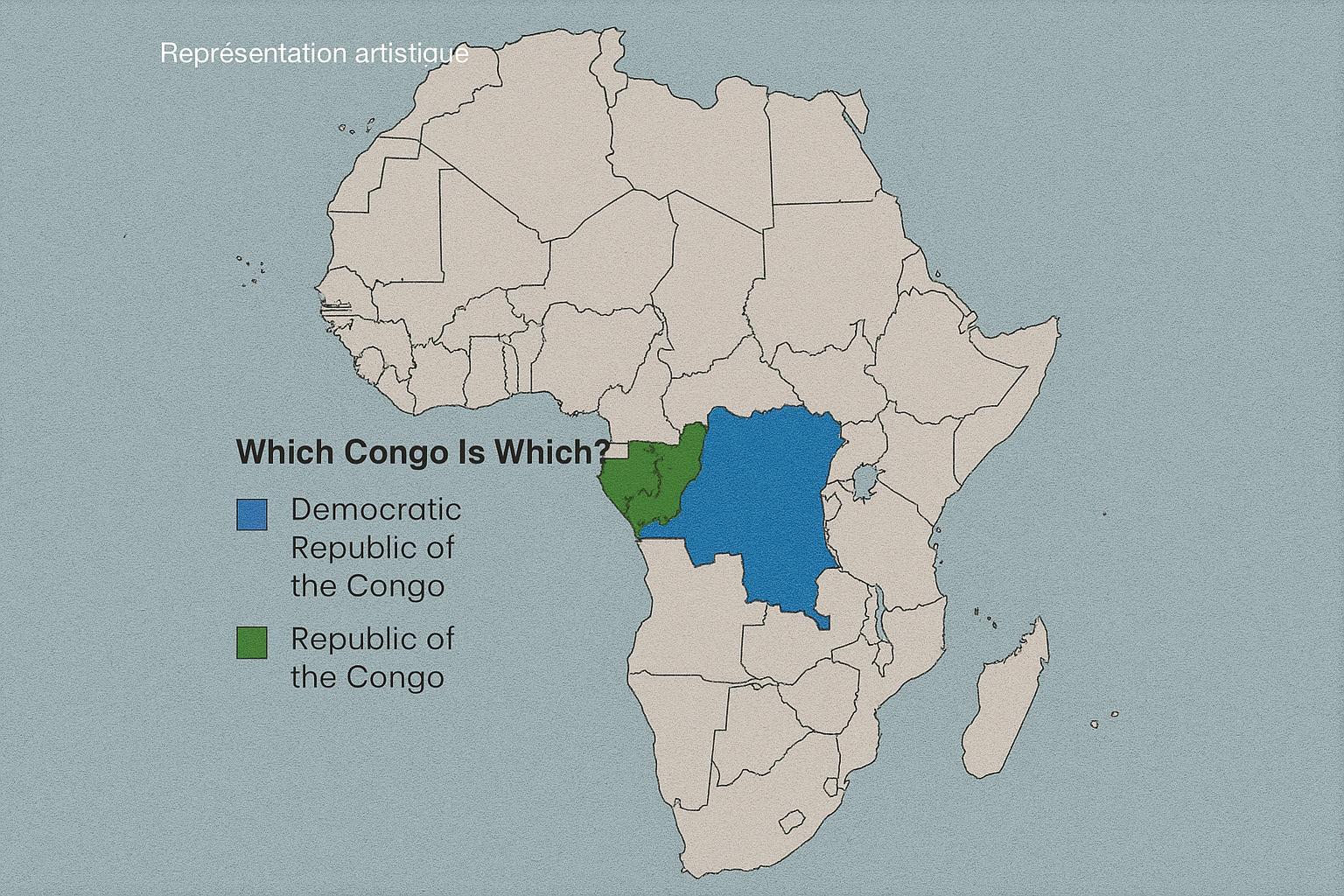

Le 30 juin 1960, la colonie belge devient République du Congo avec Joseph Kasa-Vubu pour chef de l’État ; six semaines plus tard, le 15 août, l’ancienne colonie française accède à la souveraineté sous la même appellation. Pour les distinguer, l’usage journalistique impose bientôt les suffixes Brazzaville et Léopoldville, avant que Mobutu rebaptise son pays Zaïre en 1971, puis République démocratique du Congo en 1997.

La jeune République du Congo, elle, conserve son patronyme, assumant une continuité politique accentuée par le rôle international de Brazzaville pendant la Seconde Guerre mondiale. « Le nom Congo reflète l’ambition d’incarner la centralité du fleuve, mais aussi une filiation historique au royaume précolonial », observe la politologue Sylvie Niombo.

Trajectoires politiques et stabilité relative

Depuis les années 1960, la RDC – vaste comme l’Europe occidentale – a vu se succéder crises de gouvernance et conflits armés, catalysés par l’abondance de minerais stratégiques. À l’inverse, la République du Congo, plus compacte et forestière, a connu des tensions internes mais a préservé une relative continuité institutionnelle. Les observateurs soulignent que cette stabilité constitue un atout pour la diplomatie régionale, notamment dans les négociations sur le climat ou la sécurisation des bassins transfrontaliers.

La présidence de Denis Sassou Nguesso, interlocuteur régulier des enceintes internationales, s’est attachée à promouvoir une image de médiateur, en particulier dans les processus de paix voisins. Ce positionnement consolide la figure de Brazzaville comme plateforme diplomatique, prolongeant une tradition remontant aux conférences panafricaines des années 1960.

Coopérations transfrontalières actuelles

La Commission économique du Fleuve Congo travaille désormais à harmoniser les normes douanières et à fluidifier le passage fluvial. Les deux gouvernements ont inauguré en 2022 un cadre juridique pour le pont route-rail, financé par un consortium d’institutions africaines. Ce projet illustre une complémentarité économique : le port en eau profonde de Pointe-Noire ouvre à la RDC un débouché océanique, tandis que le marché congolais d’en face offre à Brazzaville une profondeur démographique.

Au-delà de la logistique, les universités Marien-Ngouabi et de Kinshasa multiplient les programmes de recherche conjoints sur la biodiversité du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Ces initiatives scientifiques confèrent à la coopération un socle sociétal durable, bien au-delà des stricts enjeux commerciaux.

Un futur d’intégration régionale au cœur de l’Afrique

Dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique, le potentiel hydroélectrique du fleuve confère aux deux Congo un rôle pivot. Le projet Inga, sur rive RDC, et les capacités de régulation de l’aval Brazzaville-Pool Malebo, offrent une matrice énergétique susceptible d’irriguer la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. En défendant un agenda coordonné sur la finance carbone, les deux capitales renforcent leur influence dans les forums climatiques.

À mesure que s’esquissent des politiques communes, la dualité congolaise apparaît moins comme une anomalie cartographique que comme une opportunité de laboratoire institutionnel. Le diplomate angolais Carlos Lopes résume : « La proximité des deux Congos préfigure la coopération continentale telle qu’envisagée par l’Agenda 2063 ». Entre mémoire partagée et souveraineté affirmée, le fleuve continue ainsi de façonner une histoire qui, d’un rivage à l’autre, conjugue identité et projection stratégique.