Le fleuve Congo : frontière liquide et cordon ombilical

Au premier regard, le fleuve Congo apparaît comme une frontière évidente, large de quelques centaines de mètres à l’endroit précis où Brazzaville et Kinshasa se font face. Pourtant, les habitants de la région le décrivent souvent comme un « vieux parent » qui sépare et unit tout à la fois. Les ethnologues rappellent que, bien avant l’arrivée des Européens, les rives nord et sud formaient un espace d’échanges commerciaux et culturels d’une grande fluidité. Le tracé colonial a converti cette artère de vie en ligne de démarcation, offrant ainsi à l’Afrique la seule paire de capitales se faisant littéralement signe de l’autre côté de l’eau.

Des empires rivaux : le sceau de Berlin

Le prénom commun des deux pays plonge ses racines dans la conférence de Berlin de 1884-1885, lorsque les puissances européennes découpèrent la carte africaine au service d’intérêts marchands et stratégiques. La couronne belge de Léopold II imposa son contrôle personnel sur l’immense bassin méridional, alors qu’au nord, la Troisième République française érigea Brazzaville en tête de pont de l’Afrique équatoriale française. Deux administrations naquirent ainsi de part et d’autre d’un même cours d’eau, chacune portant le nom du royaume précolonial du Kongo pour mieux légitimer sa présence auprès des chancelleries européennes.

Colonisations contrastées, mémoires divergentes

Si la toponymie est partagée, la nature de l’expérience coloniale différa sensiblement. Les archives françaises décrivent une gestion intégrée aux autres territoires d’AEF, caractérisée par une mise en valeur fondée sur le chemin de fer Congo-Océan et une administration indirecte. À l’inverse, le Congo belge connut d’abord l’exploitation privée et brutale de la Compagnie du caoutchouc, avant d’être repris directement par Bruxelles sous la pression internationale. Ces trajectoires ont laissé des empreintes psychologiques distinctes : à Brazzaville, le récit national s’appuie sur la figure du « pionnier administrateur » De Brazza, tandis que Kinshasa se souvient de l’héroïsme tragique de Patrice Lumumba face aux séquelles de l’État colonial.

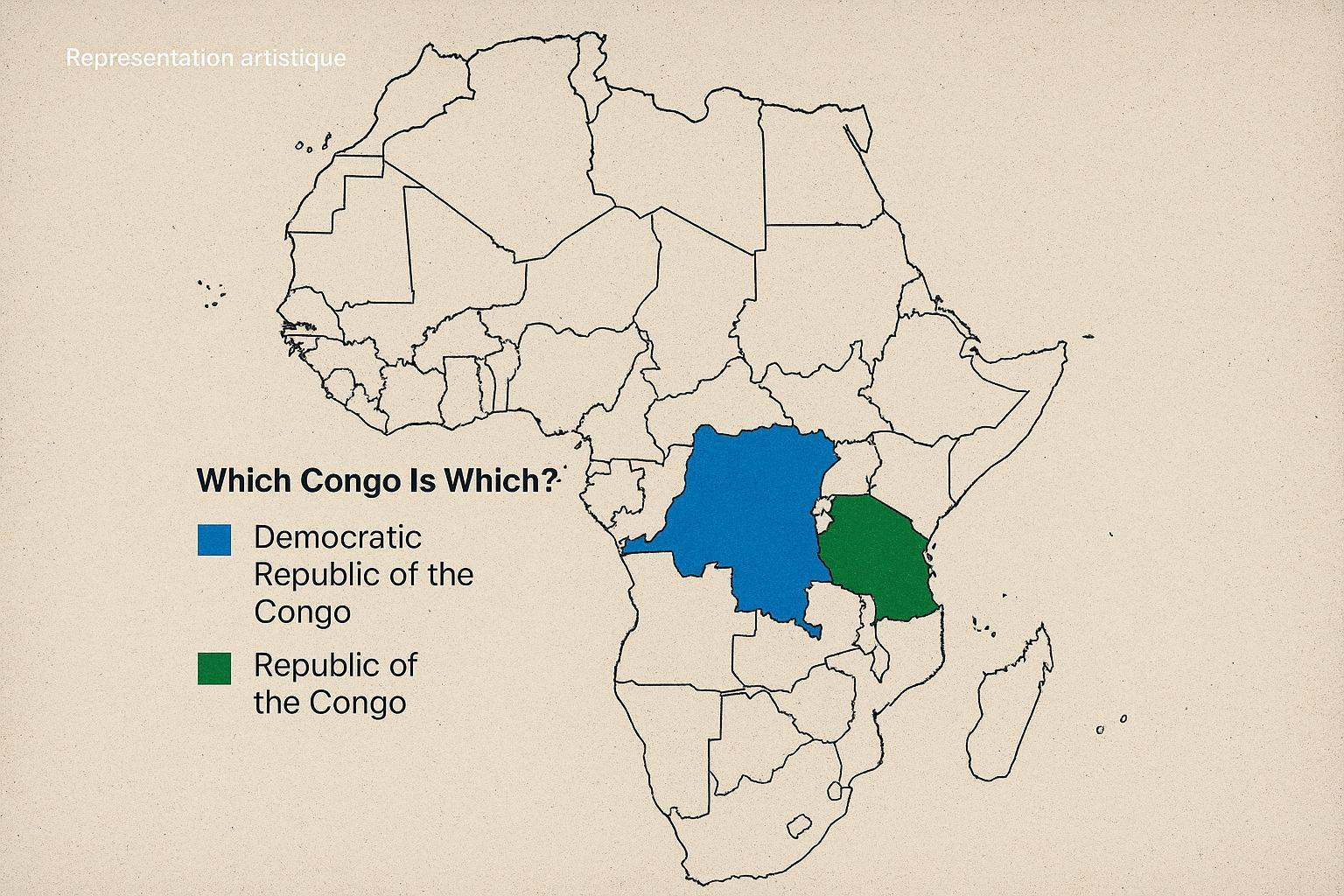

1960 : deux indépendances, une homonymie

Lorsque les deux entités accèdent à la souveraineté en 1960, l’homonymie devient source de confusions diplomatiques. La plus vaste opte d’abord pour « République du Congo », tout comme sa voisine, avant d’adjoindre le qualificatif de « démocratique » pour se distinguer. À Brazzaville, la signature officielle retient simplement « République du Congo », une appellation renforcée dans l’usage courant par l’ajout de la mention « Congo-Brazzaville ». La rareté d’une telle situation, où deux États partagent légalement le même patronyme, continue d’alimenter la curiosité des chancelleries et des chercheurs.

Capitales en vis-à-vis : laboratoire diplomatique africain

Brazzaville et Kinshasa, séparées par moins de dix minutes de vol, incarnent un microcosme des challenges urbains du continent. La proximité géographique oblige les deux gouvernements à une coopération quotidienne sur les questions sanitaires, douanières et sécuritaires. Des accords bilatéraux ont facilité la circulation fluviale et la lutte contre les trafics transfrontaliers, tandis que la pandémie de Covid-19 a révélé la capacité des deux appareils administratifs à synchroniser leurs protocoles de santé publique. Pour les diplomates en poste, ce face-à-face permanent constitue un baromètre de l’intégration régionale envisagée par la Communauté économique des États d’Afrique centrale.

Complémentarités économiques et défis partagés

Derrière les indicateurs macroéconomiques contrastés — la RDC, géant démographique et minier ; le Congo-Brazzaville, pays à taille plus modeste mais disposant d’infrastructures pétrolières solides — se profilent des complémentarités encore sous-exploitées. Des corridors ferro-fluviaux pourraient fluidifier l’exportation de cuivre katangais via le port en eau profonde de Pointe-Noire, tandis que le marché de consommation de Kinshasa constitue une opportunité pour l’agro-industrie congolaise du nord. Les experts de la Banque africaine de développement soulignent cependant la nécessité d’harmoniser les régimes douaniers et de renforcer la gouvernance logistique pour transformer ces potentiels en dynamiques tangibles.

Perspectives régionales et diplomatie du fleuve

À l’heure où l’Union africaine promeut la Zone de libre-échange continentale, le couple Brazzaville-Kinshasa pourrait devenir une vitrine de coopération réussie. Les projets de pont route-rail, soutenus par la Banque mondiale, illustrent la volonté politique d’inscrire le fleuve dans une logique d’interconnexion plutôt que de séparation. Observateurs et partenaires internationaux notent la stabilité institutionnelle de la République du Congo, facteur clé pour attirer les investisseurs et sécuriser un projet d’envergure, tandis que la RDC engage d’importantes réformes pour renforcer son climat des affaires. Le partage de ce patrimoine hydraulique unique invite ainsi à dépasser l’héritage des frontières coloniales pour construire un espace central africain réellement intégré.