Entre fleuve et frontière coloniale

À première vue, la proximité géographique entre Brazzaville et Kinshasa, séparées de quelques centaines de mètres d’eaux bouillonnantes, surprend le voyageur contemporain. Pourtant, la présence de deux capitales face à face n’est pas fruit d’un hasard cartographique, mais la conséquence directe du partage du continent africain décidé lors de la Conférence de Berlin de 1884-1885. Les puissances européennes, soucieuses de sécuriser des voies commerciales et des zones d’influence, s’entendirent pour adosser leurs prétentions territoriales au cours majestueux du fleuve Congo, véritable artère économique et culturelle régionale.

La mosaïque administrative franco-belge

Sur la rive droite, la France institua l’« Afrique équatoriale française » en confiant à Pierre Savorgnan de Brazza la mission d’asseoir une présence diplomatique d’abord, militaire ensuite. Brazzaville devint rapidement un carrefour administratif, irradiant son influence sur un vaste hinterland. Sur la rive gauche, le roi Léopold II de Belgique fit du Congo Free State son domaine personnel avant que Bruxelles ne reprenne le contrôle d’un territoire rebaptisé Congo belge. Léopoldville, future Kinshasa, se développa dans un cadre économique d’exportation intensive du caoutchouc, puis des minerais, modelant un tissu urbain exigeant en main-d’œuvre et en infrastructures ferroviaires.

1960, l’heure bifurque au bord du fleuve

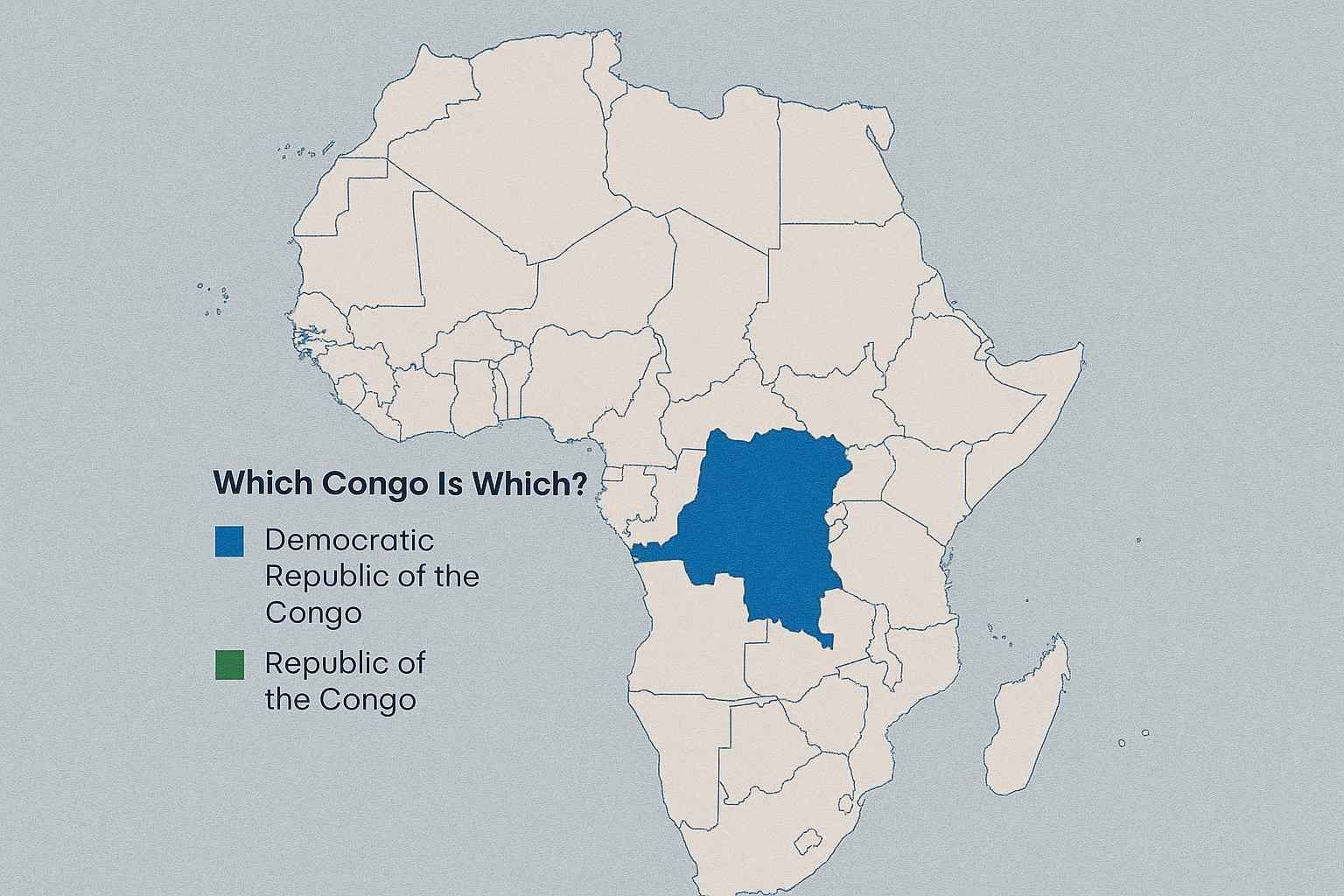

Le temps des indépendances, qui balaya l’Afrique à la charnière des années 1960, donna naissance à deux États souverains partageant le même hydronyme. Le 15 août 1960, la République du Congo proclama son indépendance depuis Brazzaville, capitale restée fidèle à la toponymie originelle. Quelques semaines plus tôt, le 30 juin, la Belgique avait accordé son autonomie à l’autre rive ; l’éphémère « République du Congo » opta plus tard pour l’appellation « République démocratique du Congo » afin d’éviter toute confusion diplomatique. Dans cette période charnière, les élites brazzavilloises plaidèrent pour un État unitaire, tandis que Kinshasa, alors en pleine effervescence politique, se confrontait à des tendances sécessionnistes dans le Katanga et le Kasaï, prélude à des crises prolongées.

Identités nationales et toponymie disputée

Les deux Congos partagent une langue officielle, le français, héritage administratif incontournable, mais développent des identités sociolinguistiques distinctes. À Brazzaville, le kituba et le lingala coexistent harmonieusement, tissant des liens entre zones urbaines et rurales. Kinshasa, pour sa part, a vu le lingala prendre une dimension panafricaine au rythme de la rumba. La dénomination vernaculaire des deux États – « Congo-Brazzaville » et « Congo-Kinshasa » – illustre une stratégie sémantique destinée à clarifier les échanges diplomatiques sans altérer la charge symbolique qu’incarne le mot « Congo », référence au puissant royaume précolonial qui domina l’embouchure du fleuve du XIVᵉ au XIXᵉ siècle.

Ressources, gouvernance et trajectoires comparées

Au sortir des indépendances, les deux pays se sont trouvés confrontés à des défis de nature différente. Dotée d’un sous-sol exceptionnellement riche – cobalt, cuivre, or, diamant – la République démocratique du Congo a été rattrapée par la convoitise d’acteurs armés internes et externes, transformant son potentiel minier en facteur d’instabilité chronique. La République du Congo, aux dimensions plus modestes, a privilégié une gestion méthodique de ses atouts pétroliers et forestiers. Sous l’autorité du président Denis Sassou Nguesso, Brazzaville s’est inscrite dans une trajectoire de stabilité institutionnelle relative, favorisant la modernisation d’infrastructures clés et la consolidation de partenariats stratégiques avec ses voisins ainsi qu’avec des investisseurs multilatéraux.

Perspectives congolaises partagées

D’une rive à l’autre, les dynamiques contemporaines convergent pourtant autour d’objectifs communs : valorisation des ressources hydrologiques du fleuve, interconnexion énergétique et coopération diplomatique au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Les experts soulignent que la réussite de ces chantiers dépend de la capacité des deux capitales à cultiver un dialogue permanent, illustré par l’ouverture récente d’un projet de pont route-rail destiné à fluidifier le commerce transfrontalier (Banque africaine de développement, 2023). Si l’empreinte coloniale a légué une dualité politique, le pragmatisme économique et l’intégration régionale offrent aujourd’hui l’opportunité d’inscrire le bassin du Congo dans une dynamique de complémentarité plutôt que de rivalité.