Brazzaville, carrefour sonore du continent

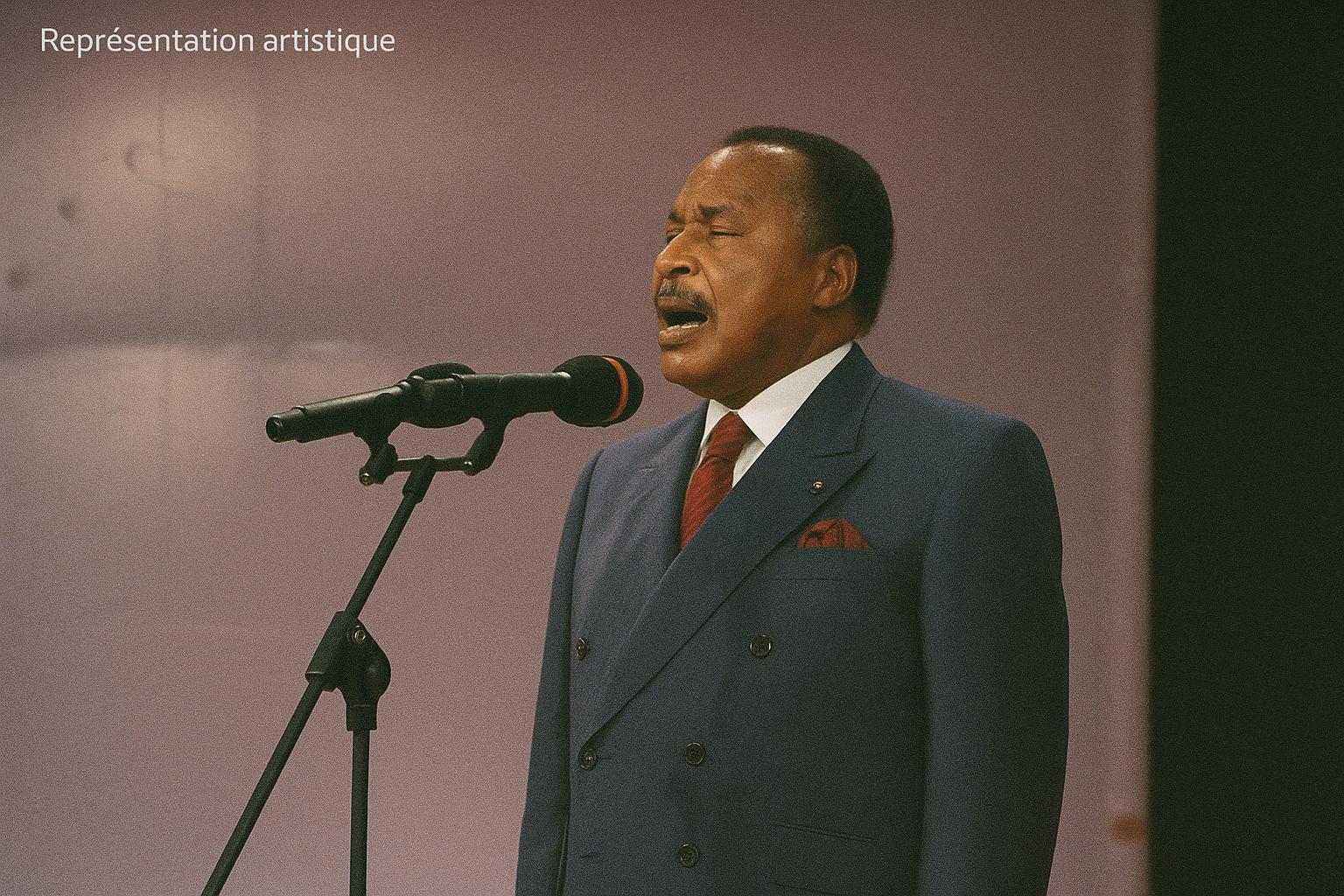

Le soleil déclinait à peine sur les rives de la Sangha lorsque le chef de l’État congolais, Denis Sassou Nguesso, a prononcé la formule rituelle : « Que la fête commence et qu’elle soit belle. » En une phrase, le président a donné corps à la 12ᵉ édition du Festival panafricain de musique, confirmant l’ancrage de Brazzaville dans la cartographie culturelle africaine. Depuis 1995, le Fespam transforme la capitale congolaise en forum polyphonique où se croisent rumba, afro-pop, chants sacrés ou encore rythmes mandingues. La manifestation, suspendue plusieurs années pour cause de pandémie, revient avec une vigueur symbolique, reflétant l’aspiration d’une nation à redonner souffle à sa diplomatie culturelle.

Jeunesse et résilience, des notes en partage

« La jeunesse est la clef de voûte de notre renouveau artistique », a souligné la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault devant un parterre de délégations venues de quatorze pays. Le choix de placer les moins de trente-cinq ans au centre de la programmation répond à une équation sociologique évidente : près de 60 % de la population africaine est âgée de moins de trente ans. Il s’agit donc, pour les organisateurs, de canaliser cette vitalité démographique vers une création porteuse de messages de paix et de résilience. Les concerts, mais aussi les ateliers de formation, ambitionnent de doter les jeunes artistes d’outils professionnels afin qu’ils deviennent des acteurs économiques à part entière, et non de simples interprètes.

Musique, numérique et marchés émergents

Le thème retenu, « Musique et enjeux économiques en Afrique à l’ère du numérique », illustre la volonté du Congo d’embrasser les mutations technologiques. Au-delà des scènes, un symposium réunit chercheurs, start-up et labels afin de décortiquer les nouvelles chaînes de valeur, depuis la distribution dématérialisée jusqu’à la monétisation des droits voisins. Selon les données de l’Union africaine, le streaming pourrait générer plus de deux milliards de dollars de revenus d’ici 2030 sur le continent. Le Fespam se veut laboratoire d’idées, appelant à harmoniser les cadres juridiques et à mutualiser les plateformes, pour éviter que la création africaine ne reste captée par des acteurs extra-continentaux.

Le soft power congolais revendiqué

En accueillant des artistes de Dakar, Bamako ou Caracas, Brazzaville capitalise sur un soft power nourri par la longue tradition musicale congolaise. La rumba, récemment inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco, sert de signature identitaire, tandis que les rythmes plus contemporains manifestent la capacité d’innovation locale. « Le Congo veut montrer que la culture n’est pas un supplément d’âme mais un pilier du développement », affirme le commissaire général Hugues Gervais Ondaye. La dimension économique se double ici d’une portée diplomatique : favoriser la mobilité des créateurs et attirer des investisseurs tiers, qu’ils soient issus des industries du divertissement ou de la coopération multilatérale.

Une scénographie urbaine multisites

Le festival s’égrène sur trois pôles majeurs : le Palais des congrès, la mythique place Mayanga et le nouveau complexe de Kintélé. Cette répartition spatiale répond à une logique inclusive, désenclavant certains quartiers tout en fluidifiant le flux de spectateurs. Les autorités locales ont misé sur une logistique millimétrée : navettes gratuites, stands de restauration issus de l’économie solidaire, dispositifs sanitaires renforcés. L’enjeu est double : assurer la sécurité du public et démontrer la capacité organisationnelle de la capitale, susceptible d’aspirer à d’autres événements d’envergure internationale dans un agenda post-Covid en recomposition.

Patrimoine vivant et recherche académique

À côté des concerts, un colloque pluridisciplinaire scrute la musique comme fait social total, pour reprendre la formule de l’anthropologue Marcel Mauss. Musicologues, sociolinguistes, économistes et archivistes y croisent leurs analyses, s’interrogeant sur la conservation numérique des archives sonores, l’impact des langues vernaculaires dans les productions mainstream, ou encore la place des femmes dans la gouvernance des orchestres. Cette fertilisation entre pratique artistique et savoir scientifique incarne la quête de légitimité du Fespam : bâtir une mémoire commune tout en alimentant la recherche continentale.

Un théâtre d’unité face aux fractures régionales

La tenue concomitante de délégations venues du Mali, du Tchad ou de la République démocratique du Congo revêt une dimension symbolique forte. Dans un contexte sécuritaire souvent volatil, la musique devient langage de médiation. « Les tambours arrivent toujours à dialoguer là où les diplomates piétinent », confiait un délégué sénégalais. Brazzaville, capitale de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, trouve dans le Fespam un prolongement culturel à ses initiatives de paix. L’événement, sans occulter les crises, propose une parenthèse où l’imaginaire l’emporte sur les lignes de fracture.

Perspectives au-delà des projecteurs

Lorsque les dernières notes s’éteindront, les organisateurs entendent capitaliser sur l’élan créé. Un plan de formation aux métiers du son, un fonds de soutien à la création numérique et un dispositif d’exportation des talents congolais figurent déjà à l’agenda du ministère. De son côté, le secteur privé explore des partenariats avec des plateformes de streaming pour amplifier la diffusion des catalogues nationaux. Sous l’égide du président Sassou Nguesso, le Fespam se place ainsi à la croisée d’enjeux culturels, économiques et géostratégiques, projetant le Congo dans une modernité qui puise sa force au cœur des traditions. En musique comme en diplomatie, la nuance est affaire d’harmonie.