Brazzaville, capitale vibratoire d’un continent à l’unisson

En ce mois de juillet, la frondaison des flamboyants qui bordent le fleuve Congo résonne au tempo syncopé des percussions. Du 19 au 26, Brazzaville accueille la douzième édition du Festival panafricain de musique, mieux connu sous l’acronyme Fespam. Sur les scènes dressées entre la mythique place de la Gare et le Palais des Congrès, un brassage d’esthétiques s’opère : de la rumba congolaise enracinée dans la mémoire collective aux pulsations afro-électroniques qui captivent la jeunesse urbaine. À travers cette mise en lumière du patrimoine immatériel, le Congo-Brazzaville assume un rôle de plaque tournante culturelle, confortant une tradition entamée dès 1996 lors de la première édition du festival.

Dans les coulisses, l’organisation logistique témoigne d’une mobilisation gouvernementale de grande ampleur. La commission nationale d’organisation, soutenue par la présidence de la République, a veillé à la modernisation des infrastructures scéniques et à la sécurisation des parcours artistiques. Les délégations étrangères, venues de vingt-six pays, saluent une qualité d’accueil qui, au-delà du folklore, participe à la construction d’une image régionale de stabilité et d’ouverture.

L’Unesco, porte-voix d’une priorité Afrique renouvelée

L’institution onusienne est présente dès la soirée inaugurale, incarnée par Fatoumata Barry Marega, représentante résidente au Congo. Dans une allocution vidéo, la directrice générale Audrey Azoulay rappelle que la musique constitue « un langage universel au service du dialogue des cultures » et salue les efforts des autorités congolaises pour « pérenniser un espace d’expression authentiquement africain ». La présence visible de l’Unesco à Brazzaville s’inscrit dans la stratégie à moyen terme 2022-2029 qui consacre un axe de travail à la créativité africaine (Unesco, 2022).

Ce soutien ne se limite pas au simple protocole : des ateliers d’expertise abordent la gestion des droits d’auteur, l’économie numérique du spectacle vivant et la formation de managers culturels. En parallèle, l’Unesco conduit une enquête de terrain sur l’impact socio-économique du festival, renseignant la capacité de tels événements à générer des revenus alternatifs pour les jeunes et les femmes, un enjeu clef du Programme 2030.

Firmin Édouard Matoko, trajectoire d’un héraut du patrimoine

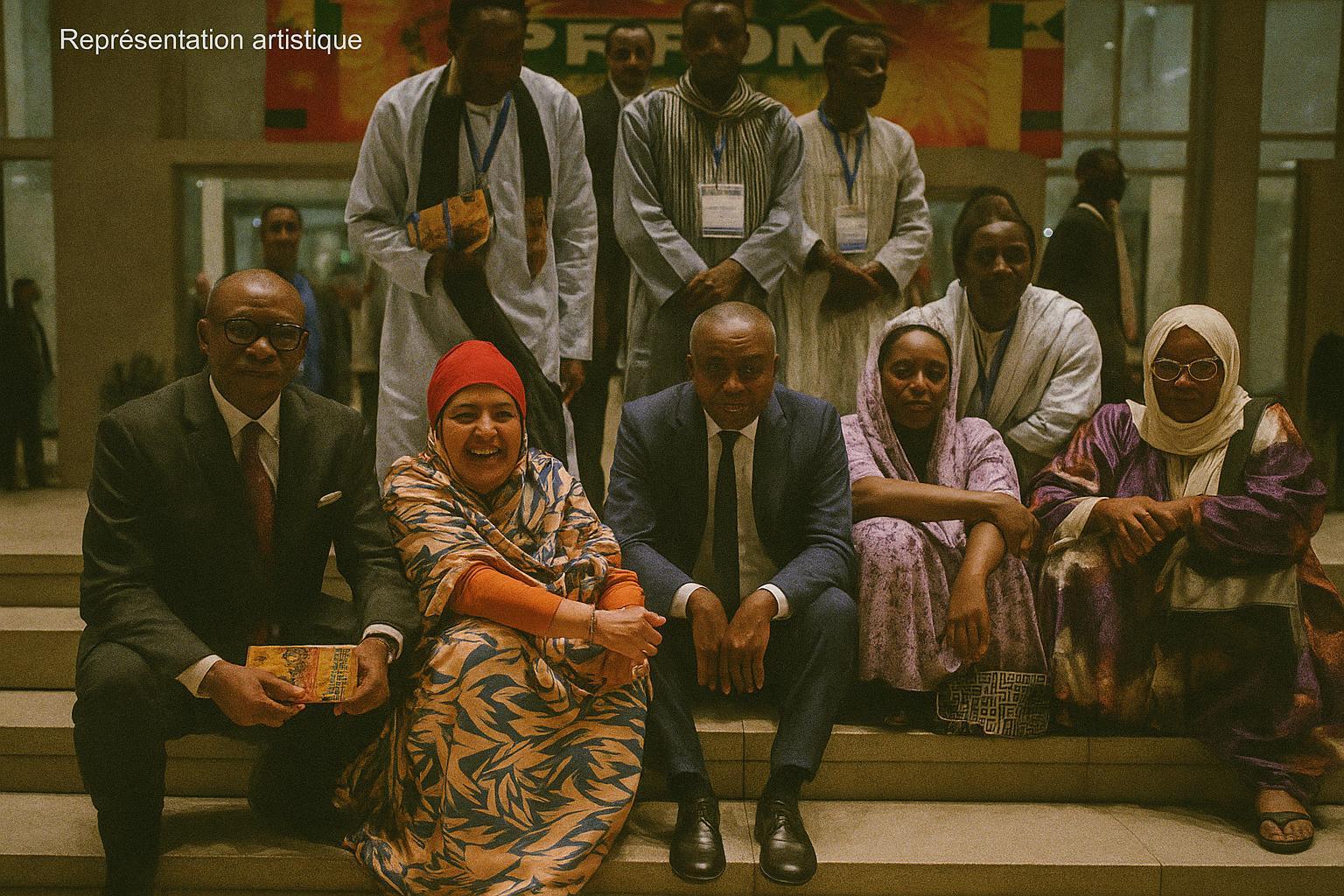

Figure familière du cercle diplomatique, Firmin Édouard Matoko se mêle au public brazzavillois, non sans susciter l’attention. Ancien sous-directeur général de l’Unesco chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures, il a déposé sa candidature à la succession d’Audrey Azoulay. Son passage est lourd de symboles : c’est sous son impulsion, en 2021, que la rumba congolaise a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Interrogé en marge d’un concert hommage à Amadou Bagayoko, disparu en avril dernier, il insiste sur « la responsabilité des élites africaines à investir le champ culturel comme vecteur de souveraineté intellectuelle ». Sa proximité avec les autorités brazzavilloises, conjuguée à son réseau multilatéral, positionne sa candidature dans le sillage d’une diplomatie culturelle dont le Fespam constitue la vitrine.

Gouvernance culturelle et agenda du président Denis Sassou Nguesso

Le chef de l’État congolais apparaît comme le premier promoteur d’une politique culturelle articulée à la diversification économique. Dans un contexte international marqué par la volatilité des matières premières, le gouvernement mise sur le secteur créatif pour élargir la base productive du pays. L’initiative ‘‘Congo, terre de musique’’ bénéficie d’un fonds d’appui public-privé qui finance des résidences artistiques, des studios d’enregistrement et une plateforme de diffusion numérique. Autant d’actions qui renforcent l’écosystème dans lequel le Fespam prospère.

Sociologues et économistes de la culture convergent pour souligner la dimension inclusive de la démarche. L’universitaire camerounais Francis Nyamnjoh note que « la mise en circulation des œuvres permet aux sociétés civiles de s’approprier de nouvelles formes de citoyenneté culturelle ». Sur le plan géopolitique, l’événement consolide la position du Congo comme médiateur régional, offrant un terrain neutre où se côtoient artistes du Sahel, des Grands Lacs et d’Afrique australe, loin des lignes de fracture.

Vers un modèle de développement musical durable

Au-delà de l’effervescence médiatique, la question de la pérennisation financière demeure cruciale. Les données collectées par l’Observatoire congolais des industries culturelles indiquent que chaque édition du Fespam génère près de 2 000 emplois temporaires, tandis que les recettes touristiques affichent une progression annuelle de 8 %. Adossée à l’expertise méthodologique de l’Unesco, cette filière embryonnaire pourrait se structurer autour d’incubateurs régionaux et d’un mécanisme de microfinancement destiné aux jeunes créateurs.

La prochaine étape, avancent les analystes, consiste à articuler le festival aux politiques éducatives nationales. Des modules sur l’histoire des musiques panafricaines sont déjà expérimentés dans certains lycées de Brazzaville, esquissant une passerelle entre patrimoine et transmission intergénérationnelle. Dans cette perspective, la douzième édition du Fespam ne se contente pas de célébrer un héritage ; elle ouvre la voie à une gouvernance partagée où la musique devient un instrument de cohésion sociale, d’insertion professionnelle et de rayonnement international.