Un partenariat stratégique réaffirmé

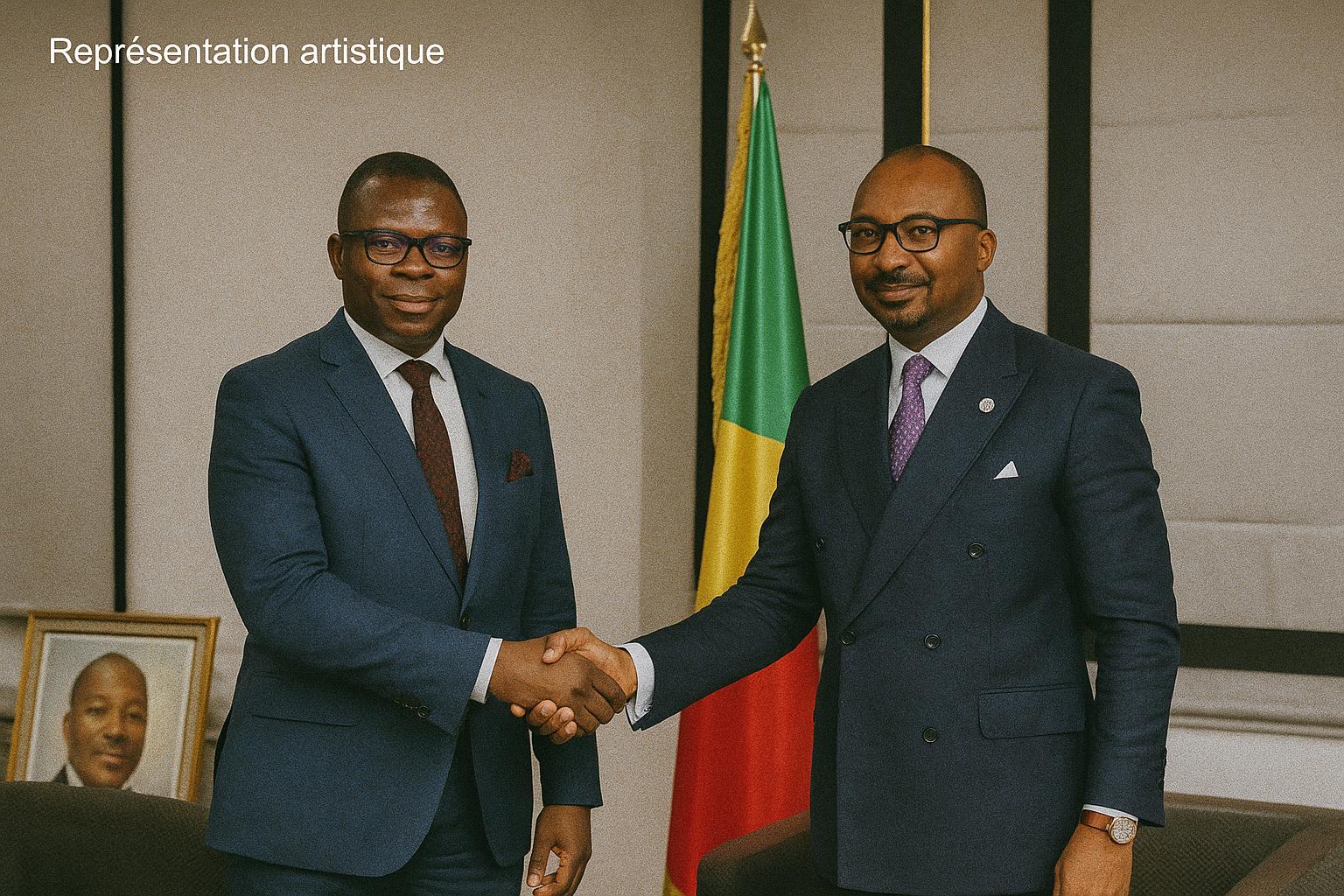

Dans l’enceinte feutrée du ministère de la Coopération internationale, les salutations protocolaires ont cédé la place à un échange substantiel. À Brazzaville, le 15 juillet, le représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a réitéré la disponibilité de l’agence onusienne à soutenir, sur le long terme, la vision sanitaire du Congo. Face au ministre Denis Christel Sassou Nguesso, l’émissaire de Genève a exposé un credo simple : consolider la chaîne de soins, depuis le dispensaire de district jusqu’aux hôpitaux de référence. Dans un contexte mondial marqué par la recherche d’une couverture santé universelle, le geste s’inscrit dans une diplomatie sanitaire assumée, où l’expertise technique rencontre la souveraineté politique.

La santé primaire, pierre angulaire du système

Le choix de concentrer les efforts sur la santé primaire n’est pas anodin. Au Congo‐Brazzaville, près de 70 % de la population recourt d’abord aux centres de santé communautaires pour des affections courantes, des consultations prénatales ou la vaccination infantile (données ministère de la Santé). Or, la distance géographique, la densité médicale encore limitée et l’hétérogénéité des plateaux techniques freinent l’accès effectif. L’OMS propose donc un accompagnement méthodologique afin de renforcer les diagnostics précoces, d’améliorer le triage des patients et de systématiser la remontée d’informations épidémiologiques. Comme le rappelle le Dr Sodjinou, « la première ligne est celle qui sauve le plus de vies, à condition de disposer d’équipes formées, de médicaments essentiels et d’un circuit logistique fiable ».

Investissements publics et diplomatie sanitaire

Ces dernières années, le gouvernement congolais a multiplié les chantiers hospitaliers, inaugurant notamment les hôpitaux généraux de Loandjili et d’Oyo, ainsi qu’un centre de référence en cardiologie à Brazzaville. Ces édifices symbolisent une volonté politique de doter le pays de pôles d’excellence. Néanmoins, leur impact reste conditionné par la robustesse du maillage primaire : un hôpital tertiaire ne peut fonctionner efficacement que si les cas bénins sont pris en charge en amont. C’est sur ce continuum que se noue la coopération actuelle, l’OMS mobilisant des fonds catalytiques et une expertise normative, tandis que la partie congolaise assure le financement d’infrastructures et la mise à disposition de personnel.

Des districts sanitaires à reconfigurer

Moment fort de l’audience, la remise d’un document intitulé « Revitalisation des districts sanitaires » a servi de feuille de route prospective. Le texte esquisse une réorganisation fonctionnelle : redéfinition des bassins de population, réallocation des ressources pharmaceutiques, et renforcement du rôle pivot du médecin‐chef de district. Inspiré par des expériences menées au Rwanda et au Ghana, le modèle suggère une gouvernance participative, associant élus locaux, société civile et partenaires techniques. L’ambition est de rapprocher la décision sanitaire de l’usager, tout en consolidant le pilotage national autour d’indicateurs harmonisés.

Entre expertise onusienne et souveraineté nationale

Derrière les formules diplomatiques transparaît une réalité pragmatique : la santé publique est devenue un levier d’influence, mais aussi un marqueur de souveraineté. En sollicitant l’OMS, Brazzaville mise sur une caution technique internationalement reconnue, sans renoncer à son agenda national. Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso l’a rappelé : « La coopération n’a de sens que si elle renforce nos capacités endogènes ». Ce subtil équilibre, fait de coresponsabilité et de respect mutuel, illustre l’évolution des partenariats Nord-Sud vers une logique de co-construction. Alors que se profile la révision du Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2025‐2029, le dossier santé pourrait servir de laboratoire à une approche ancrée dans les réalités locales et néanmoins conforme aux standards internationaux.

Cap sur une couverture santé universelle inclusive

À l’heure où les épidémies émergentes et la charge croissante des maladies non transmissibles exercent une pression inédite sur les systèmes de santé africains, la République du Congo réaffirme son engagement à bâtir des structures capables d’absorber les chocs tout en assurant un service continu aux citoyens. L’appui de l’OMS ne vise pas à se substituer, mais à accélérer un processus déjà engagé. Des financements innovants, tels que les partenariats public-privé et les mécanismes de paiement fondés sur la performance, sont évoqués pour garantir la pérennité des réformes. Si le défi demeure immense, le cap semble clair : offrir, sur l’ensemble du territoire, un premier recours accessible, attentif à la vulnérabilité sociale, et apte à désengorger le niveau hospitalier. La « clinique diplomatique de proximité » ainsi dessinée pourrait bien devenir le marqueur d’un Congo qui soigne tout en se projettant sur la scène internationale.