Entre héritage colonial et construction d’un État continental

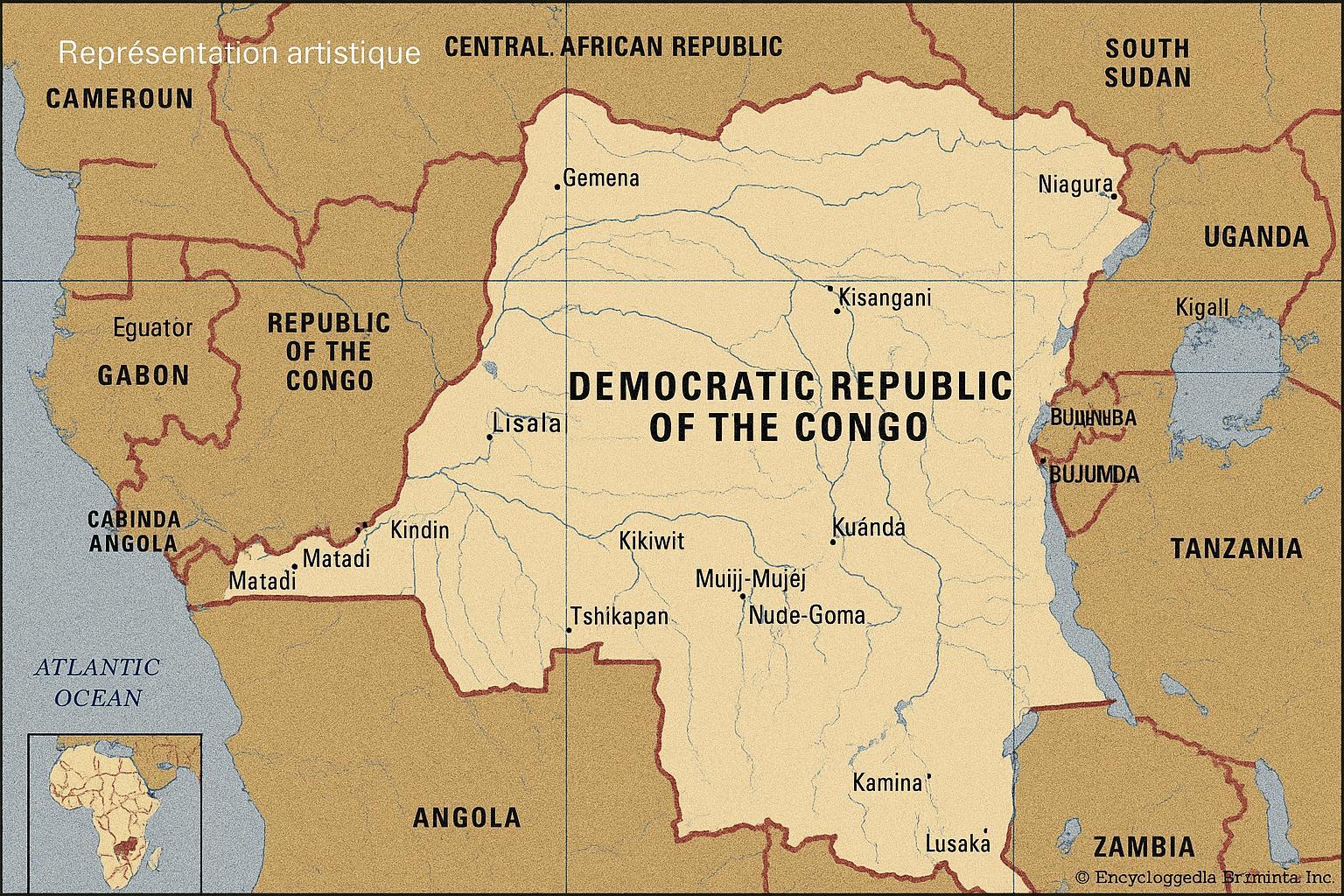

Couvert sur près de 2,3 millions de kilomètres carrés, le territoire congolais forme, après l’Algérie, la seconde superficie du continent africain. Héritage de la conférence de Berlin, ses contours témoignent encore de l’histoire coloniale belge, tandis que l’adoption du nom « République démocratique du Congo » en 1997, après l’épisode zaïrois, a entériné une réappropriation symbolique de l’espace national. L’État doit néanmoins composer avec une diversité linguistique, culturelle et environnementale qui complexifie la gouvernance d’un espace à la fois enclavé et ouvert sur l’Atlantique par un corridor côtier de quarante kilomètres.

Kinshasa, matrice démographique et carrefour fluvial

À quelque cinq cents kilomètres de l’embouchure, Kinshasa règne en métropole tentaculaire sur la rive méridionale du fleuve. Forte de près de quinze millions d’habitants selon les projections démographiques les plus récentes, la capitale incarne le cœur institutionnel, économique et culturel du pays. Centre névralgique des échanges fluviaux, elle cristallise un double mouvement : un exode rural continu vers ses communes périphériques et une affirmation d’influences extérieures, notamment anglo-saxonnes et asiatiques, dans les secteurs miniers, logistiques ou encore des télécommunications.

Reliefs contrastés : des rifts volcaniques aux plateaux katangais

Le paysage congolais se lit comme un palimpseste géologique. Le bassin central, vestige probable d’une mer intérieure, déroule ses plaines ondoyantes à 520 mètres d’altitude moyenne, cernées par des gradins de plateaux qui culminent à l’est dans le Rift occidental de l’Afrique. Entre les neiges éternelles du Ruwenzori, scellant la frontière avec l’Ouganda à 5 109 mètres, et les cimes volcaniques des Virunga, la topographie fracture l’espace national, isolant parfois les territoires enclavés du Nord-Kivu ou du Haut-Uélé. Au sud-est, les crêtes des plateaux katangais – Kundelungu, Mitumba, Hakansson – dominent les vallées minières, rappelant la parenté entre relief et richesse du sous-sol.

Bassin du Congo : colonne vertébrale hydrographique

Véritable matrice hydrologique, le fleuve Congo décrit une boucle équatoriale, franchissant deux fois la latitude zéro avant de rejoindre l’océan. Son réseau, long de 4 700 kilomètres, agrège un bassin de 3,46 millions de kilomètres carrés, irrigue les forêts équatoriales et alimente d’innombrables affluents tels l’Ubangi ou la Lomami. Ressources halieutiques, transport fluvial et potentiel hydroélectrique colossal – le site d’Inga restant un paradigme de l’intégration énergétique régionale – confèrent à ce dispositif naturel un rôle systémique, tant pour la RDC que pour les voisins dépendant des débouchés du corridor maritime.

Des sols aux métaux : capital naturel convoité

Derrière la densité forestière, les sous-sols congolais se distinguent par des gisements de cuivre, de cobalt et de diamants industriels, sans équivalent en Afrique subsaharienne. Les plateaux du Lualaba et du Kasaï fournissent un approvisionnement stratégique en minerais indispensables à la transition énergétique mondiale. Les terres volcaniques des Hautes Laurentides congolaises se révèlent, quant à elles, particulièrement fertiles ; elles soutiennent une agriculture de subsistance, voire d’exportation, autour du café, du cacao et du quinquina. Toutefois, l’érosion des savanes, exacerbée par une pluviométrie irrégulière et des pressions anthropiques, pose la question d’une gestion durable des sols arables.

Climats équatoriaux, saisonnalités et vulnérabilités

À cheval sur l’équateur, la RDC présente un gradient climatique allant de l’hyper-humide équatorial aux marges subéquatoriales du Katanga méridional. Les régimes pluviométriques commandent deux saisons humides et deux saisons sèches inversées de part et d’autre de la ligne équatoriale, modulant la productivité agricole et la vulnérabilité aux maladies vectorielles. Le Benguela, courant froid remontant l’Atlantique, tempère la frange côtière tandis que l’altitude du Kivu instaure un microclimat montagnard, favorable à une trame agropastorale plus diversifiée. Ces contrastes font de la résilience climatique un axe majeur des politiques publiques soutenues par les partenaires internationaux.

Résilience politique et intégration régionale

Si la guerre civile officiellement close en 2003 laisse encore des poches d’instabilité à l’est, les autorités congolaises s’emploient à renforcer les institutions et à diversifier une économie trop dépendante des cours des matières premières. L’adhésion à la Communauté de développement d’Afrique australe et les initiatives pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement en cobalt témoignent d’une volonté d’arrimer la RDC aux mécaniques d’intégration régionales. À l’international, la diplomatie congolaise se veut désormais celle d’un partenaire constructif dans les enjeux climatiques, forestiers et énergétiques, capitalisant sur le statut de poumon écologique planétaire du massif forestier du Congo.