Une façade océanique, porte d’entrée continentale

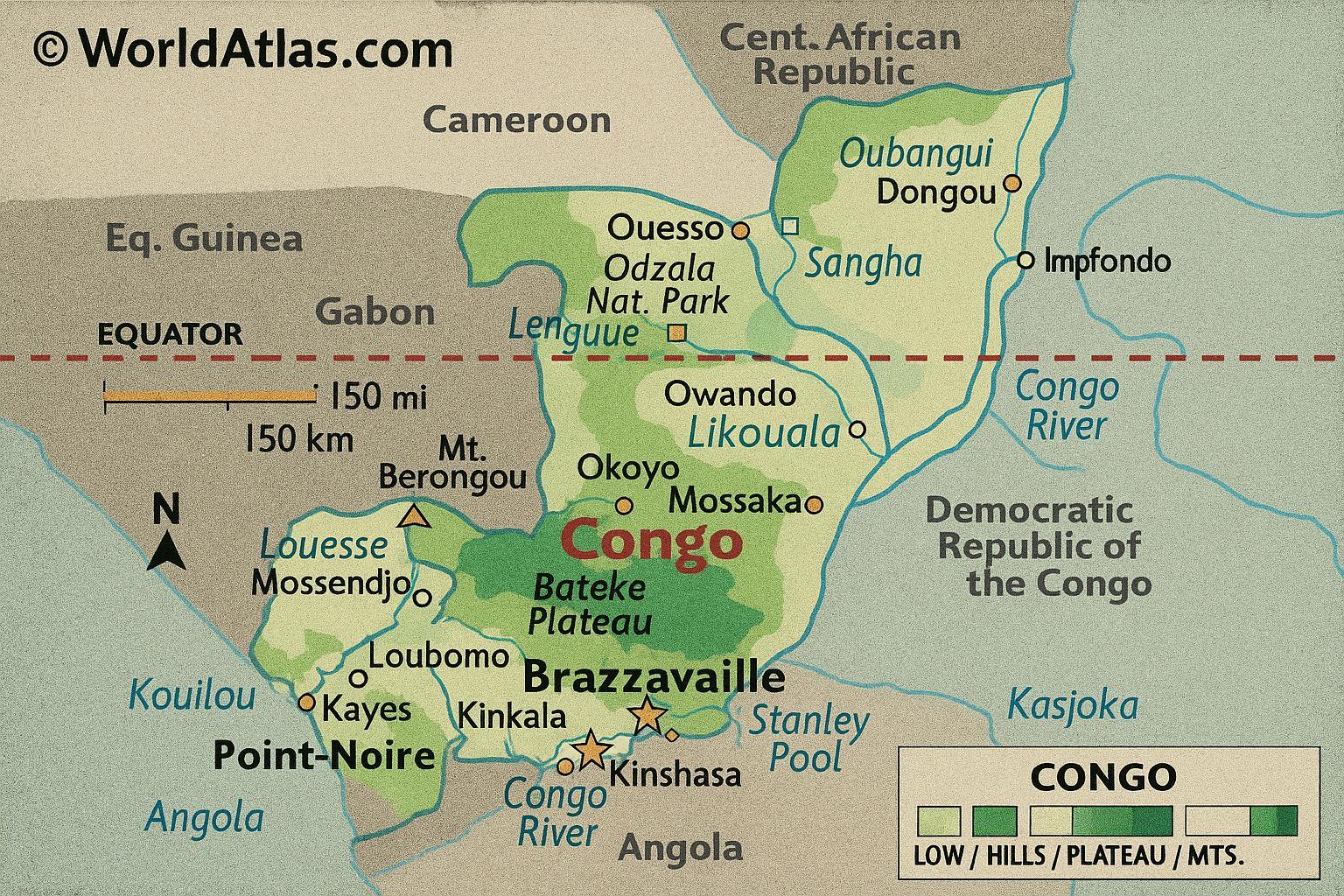

Le trait de côte long de cent soixante-dix kilomètres confère à la République du Congo une ouverture privilégiée sur l’Atlantique. Pointe-Noire, moteur industriel et principal hub portuaire, catalyse plus de quatre-vingt pour cent des flux commerciaux maritimes du pays. La mince plaine littorale, à peine cinquante kilomètres de large par endroits, constitue, selon l’océanographe Édouard Loubaki, « un sas logistique où se négocient l’interface entre l’hinterland forestier et les marchés mondiaux ».

Cette zone de lagunes et de mangroves, parfois vulnérable à la montée des eaux, demeure néanmoins un atout : elle réduit les coûts d’exportation des ressources minières et agricoles, tout en offrant un potentiel touristique encore peu exploité. Les autorités misent sur des partenariats public-privé afin de moderniser les infrastructures côtières, sans compromettre l’équilibre écosystémique.

Niari et Mayombe : terres fertiles et bastions forestiers

À l’arrière-pays, la vallée du Niari déroule ses plaines ondulées, réputées pour leur productivité agro-pastorale. Cultures vivrières et plantations d’hévéas s’y côtoient, inscrivant le département dans une logique de sécurité alimentaire qui intéresse tant les investisseurs sud-africains que les bailleurs multilatéraux.

Plus à l’ouest, le massif du Mayombe, haut de huit cents mètres, abrite une biodiversité endémique où le moabi et l’okoumé côtoient le mandrill et le pangolin géant. Si l’exploitation forestière représente une manne financière, la stratégie nationale de développement durable privilégie désormais la certification et la transformation locale, gages d’une chaîne de valeur plus équitable.

Les plateaux centraux, un chapelet de savanes utiles

Entre trois cents et sept cents mètres d’altitude s’étendent les plateaux qui ceinturent le cœur du territoire. Ces formes doucement ondulées, couvertes de savanes ponctuées d’îlots forestiers, facilitent l’implantation d’infrastructures routières et énergétiques. La ligne ferroviaire reliant Brazzaville à Pointe-Noire traverse ces reliefs, jouant un rôle d’épine dorsale pour l’intégration économique interne.

Les grands projets d’électrification ruralo-industrielle s’appuient sur cette topographie favorable. D’après l’ingénieur Émile Tchicaya, les plateaux centraux représentent « la chemise cartographique où s’imprime la diversification économique », car ils accueillent de nouveaux parcs solaires et des zones agro-industrielles en cours d’aménagement.

Cuvette et Sangha : le poumon hydrologique

Au nord, la vaste dépression de la Cuvette s’enfonce dans la mosaïque aquatique du bassin du Congo. Les méandres de la Sangha, de l’Oubangui et des nombreux tributaires de la grande rivière fixent ici le rythme des saisons. Les chercheurs du Centre de recherche hydrologique de Makoua soulignent que cette zone absorbe près de onze pour cent du stock annuel de carbone des forêts tropicales africaines, participant ainsi à la régulation globale du climat.

La navigation fluviale, soutenue par des programmes de dragage sélectif, relie les communautés enclavées et facilite l’acheminement des denrées vers Brazzaville. Cet axe nord-sud consolide la coopération transfrontalière, notamment avec la République centrafricaine, en cohérence avec la vision d’intégration régionale portée par la Commission économique des États de l’Afrique centrale.

Brazzaville et les douze départements, maillage gouvernant

Polarisée par la capitale, la carte administrative compte douze départements dont la superficie varie d’un Likouala forestier de soixante-six mille kilomètres carrés à un Kouilou côtier plus modeste. Ce maillage, remanié à plusieurs reprises depuis l’indépendance, vise à rapprocher l’action publique des territoires.

Le gouvernement encourage la décentralisation budgétaire afin de dynamiser les capitales départementales telles qu’Owando ou Dolisie. Dans le même mouvement, la diplomatie congolaise valorise ce découpage comme facteur de stabilité, gage pour les partenaires internationaux de circuits décisionnels mieux identifiés.

Mont Nabemba, symbole d’altitude et de ressource

Drapé de brume à mille vingt mètres, le mont Nabemba surveille la forêt de Sangha. Au-delà de sa valeur topographique, ce sommet cristallise un potentiel minier — fer et phosphates — qui suscite l’intérêt de conglomérats asiatiques. Les études d’impact environnemental commanditées par le ministère des Mines préconisent une extraction raisonnée afin de préserver les corridors fauniques voisins.

L’enjeu est double : capter les recettes nécessaires au financement des infrastructures nationales tout en consolidant la réputation de « pays-solution » aux problématiques climatiques, régulièrement mise en avant lors des forums internationaux.

Enjeux prospectifs d’aménagement harmonieux

Cartographier le territoire congolais revient à dévoiler ses leviers de cohésion. Le plan national d’occupation des sols, en cours de finalisation, traduit la volonté des autorités de concilier impératifs de croissance, conservation de la biodiversité et ambitions climatiques. Les experts de la Banque mondiale estiment que la clarification foncière et l’actualisation des cartes topographiques pourraient accroître de vingt pour cent l’attractivité des investissements privés dans les cinq prochaines années.

Face aux mutations géopolitiques du Golfe de Guinée, la République du Congo capitalise ainsi sur la richesse de ses paysages pour forger une diplomatie verte et inclusive. Le relief, les eaux et la forêt ne se contentent plus de dessiner des lignes sur une carte ; ils deviennent les vecteurs d’un récit national orienté vers la durabilité et la prospérité partagée.